ボカロPたちが戦った20年間のセカイ(壱) ボカロ文化の誕生

意外と知らないボカロ史・第一章。

初音ミクをはじめとしたVOCALOIDは、今や日本で知らない人はいないでしょう。

そこには苦難の歴史もありました。

そんなボカロがセカイに広まるまでのお話です。

現在3記事、全部で10万文字以上あります。

ちなみに文庫本が1冊あたり10万文字くらいらしいです。

(残りはまだ執筆中です。1年くらい前からちまちま書いてたらいつの間にかこの量になっていました)

本記事

全部読む方は立派なボカロ好きかもしれません。

もし読んだらTwitterとかでぜひ感想を呟いてください。

(ボカロ関係ないけど音ゲー制作中なので興味があったらついでに@kaede_hrcのフォローお願いします。完成はまだまだ先ですが……)

※この記事には、以下のようなパーツが多くあります。

これは余談や挿話のようなもので、本題から逸れる話題がある時に設置しています。

興味があれば読んでみてください。

クリック(タップ)すると開くパーツ

上の領域をもう1回クリック(タップ)すると元に戻ります。

本題から逸れているが関連性が高いものは、デフォルトで開いています。

初音ミク前史

初音ミク前史を含めると、VOCALOIDの歴史は実に20年以上になります。

ご存じの方は少ないのですが、VOCALOIDの誕生は2003年2月26日です。

初音ミクの誕生は2007年8月31日なので、初音ミクが登場するまでには4年半の期間があります。

VOCALOIDの開発は2000年から開始しました。

まずは初音ミクが世に出るまでの歴史から入りましょう。

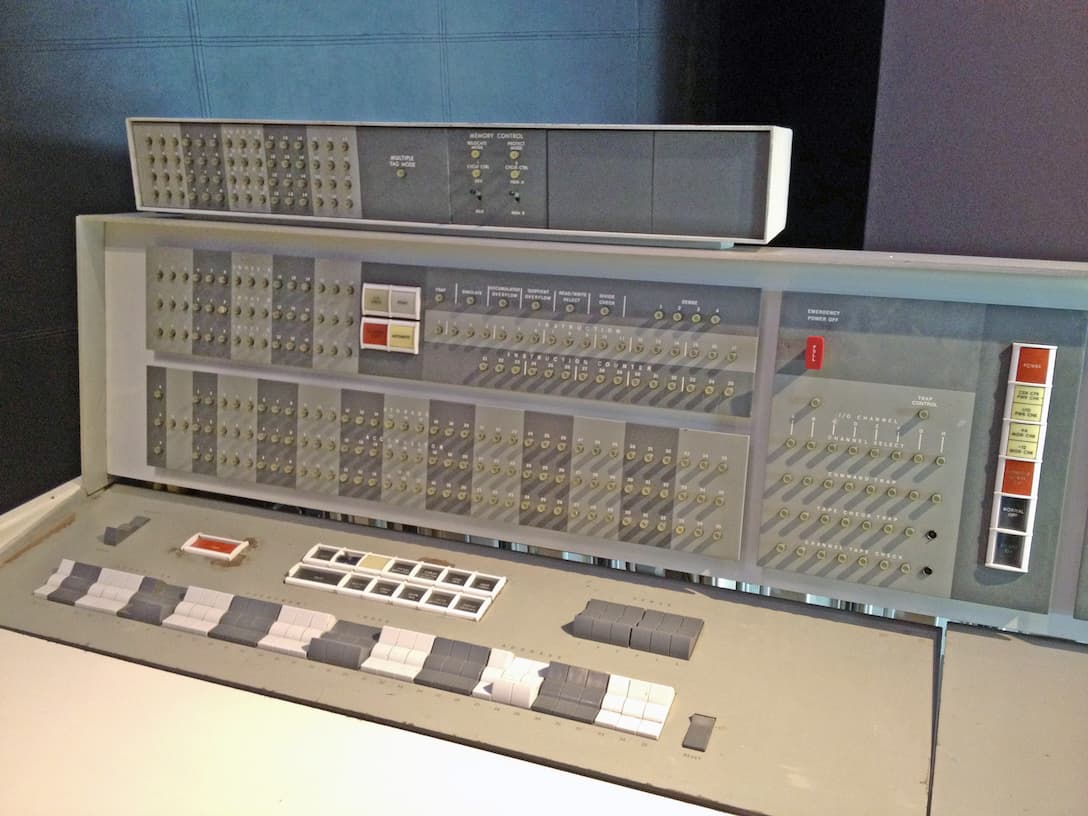

1961年、場所はアメリカのベル研究所。

コンピュータを使った世界で初めての実験が行われました。

そのコンピュータは歌いました。

歌った曲の名前は「Daisy Bell」。

Daisy Bellを歌ったコンピュータ IBM 7094(IBM 704という説もありますが、IBM 7094で合っているのではないかと思います)

当時のベル研究所には、世界最先端の技術と設備が整っていました。

ベル研究所は、電話を発明したグラハム・ベルが設立したボルタ研究所を起源とします。

コンピュータにおけるベル研究所の功績は、トランジスタ、光ファイバー、C言語やUNIXなど、枚挙に暇がありません。

他には衛星通信や太陽電池といったものまで世に送り出しています。

世界初の歌声合成技術もここから生まれました。

時は過ぎて1997年、YAMAHA社はフォルマントシンギング音源と呼ばれる歌声合成技術を開発します。

YAMAHAのPLG100-SG。MU2000などに挿して使うタイプのボードであったが、後にソフトウェアプラグインにもなる

VOCALOIDの前身となる技術です。

この約3年後、VOCALOIDの開発がスタートします。

2000 年 3 月から、VOCALOID の開発に入りました。最終的に、音楽の制作に使ってもらえるように、歌詞がきちんと聞き取れること、スムーズであること、自然であることなどを狙いとして開発を進めました。

https://web.archive.org/web/20101218204636/http://www.dcaj.org/report/2007/data/dc08_03.pdf

新たに開発するVOCALOIDには3つの狙いがありました。

- 歌詞がきちんと聞き取れること

- スムーズであること

- 自然であること

より実用的に使ってもらうことを目標にした技術でした。

実はこのVOCALOID、当初はVOCALOIDという名前ではありません。

開発時のプロジェクト名は「DAISYプロジェクト」。

世界で初めてコンピュータが歌った楽曲「Daisy Bell」に倣って付けられたプロジェクト名でした。

DAISYプロジェクト

DAISYプロジェクトについては、世に出る前の開発中のプロジェクトということもあって、多くのことは分かっていません。

2000年4月[5]バルセロナのポンペウ・ファブラ大学 Music Technology Group(MTG)との共同研究が開始され、VOCALOIDの信号処理部分が開発された[6][2]。2002年5月札幌のクリプトン・フューチャー・メディア、同年秋イングランドのZero-G Limited、他1社との接触が開始され、後に(少なくとも前述2社と)歌声ライブラリ制作とソフトウェア販売に関するライセンス供与の合意に達した。

DAISYプロジェクト - Wikipedia

バルセロナのポンペウ・ファブラ大学との共同研究を行っていて、技術的な論文も公開されています。

英語で内容も難解ですが、合成音声に知見がある方なら読めるかもしれません。

(私は読んでも分かりません)

- Sample-based singing voice synthesizer by spectral concatenation | Music Technology Group

- Sample-based singing voice synthesizer using spectral models and source-filter decomposition | Music Technology Group

- Singing Voice Synthesis Combining Excitation plus Resonance and Sinusoidal plus Residual Models | CiteSeerX

当時は日本でADSLが普及する直前くらいの時期で、インターネットもコンピュータも未発達ですし、さほど研究が進んでいない分野でしょうから、研究テーマとしても良かったのでしょう。

開発中の出来事については、2013年8月30日にあったニコ生「初音ミク 6th Anniversary ~8月31日はミク誕生祭~ 特番&ミクパ&セレクション曲」で最も多く語られています。

残念なことに、この放送はもう見ることができません。

幸い、個人ブログ「初音ミクみく」さんによって原文をそのままにまとめられているため、引用させていただきます。(初音ミク前史にとって、とても貴重な資料です)

小林:Daisyの由来は、アメリカで、1960年代にベル研究所で一番最初に歌わせたのがDaisy Bell(デイジー・ベル)という曲だった…

剣持:それをリスペクトしてDaisyというプロジェクト名をつけました。

小林:ロマンチックな話しですね。

剣持:それでクリプトンさんを訪問して、ZERO-Gさんなどを紹介していただいて、海外展開で協議をすることになり、技術発表をしたのが2003年2月26日です。私の誕生日の次の日です。名前がVOCALOIDに決まったのは、発表の2,3週間前だった記憶があります。名前を決めるのに非常に苦労して…当時別の名前でずっと進行中だったのですが、商標の問題で、ある国でNGが出てしまい、どうしようという中で3番目ぐらいの候補だったVOCALOIDが、一気に上にあがりました。VOCALOIDが3番目ぐらいの候補に落ちていたのは、クラウスさんに「VOCALOIDもあまり良くないんじゃない」と言われたためです。

伊藤:名前どうしようという議論を、確か札幌の南1条西8丁目ぐらいに居酒屋があるんですよ。座敷だったんですね。そこで僕と剣持さんと、うちとヤマハさんの担当者と、あとBEST SERVICEというドイツのソフト音源作っているメーカーがありますが、そのクラウス社長が来ていて、みんなで相談したんですね。そのときに、なんとなくVOCALOIDでいいんじゃないか的な雰囲気になった記憶があります。そのときクラウスの足がしびれてしまい、次の週に行く予定だったカナダの登山に行けなかったと、後で文句言われた記憶があります。

佐々木:そのときDaisyの商標が通っていたら…

伊藤:Daisyになってましたね。

初音ミクみく 初音ミク 6th Anniversaryニコ生で「初音ミク誕生までと、これから」特集

恐らく話の流れでDAISYの商標ということになっているのではないかと思いますが、ここで示されている商標とは「Synvocal」という名前です。(後述します)

しかし、既にベルギーで商標が登録されていたことから使用できなかったのです。

そして話し合いの結果、3つ目の候補であったVOCALOIDに決まりました。

決まった場所は「北海道の札幌の南1条西8丁目辺りの座敷がある居酒屋」。ドイツの会社の社長を呼んだのなら日本酒を飲みながら決めたに違いない。ソーセージもあったかもな。足がしびれても仕方ないね

少なくとも2003年にはある、正座で座る座敷タイプの個室(5~6名?)がある居酒屋、という条件で探せば特定できるかもしれません。

しかし、2003年頃に存在した居酒屋が今でも存在するのかは不明です。

他の候補には「Ebeamo」という名前がありました。

名前の元ネタは静岡県磐田地方の特産品「海老芋」です。正気か?日本酒飲みながら決めたんやろなぁ

剣持:名前に関しては様々な案があって、当初「VOCALOID」は第3候補でした。第1候補だった「Synvocal(シンボーカル、SynthesisとVocalを組み合わせた造語)」を商標調査したら、日本やアメリカ、イギリスなどほとんどの国では問題はなかったのですが、ベルギーで類似商標が見つかり、ダメでした。他には研究部門がある静岡県磐田地方の特産品、海老芋(えびいも)からきている「Ebeamo(エビーモ)」というネーミングも候補としてあったのですが、結局最後まで残った候補が「VOCALOID」だったんです。

「音楽業界への道標」第5回 剣持秀紀さんインタビュー

「Synvocal」についての記載はこのインタビュー記事が初出と思われます。

以上から、命名候補は少なくとも4つあったことが分かります。

- Synvocal

- ?

- VOCALOID

- Ebeamo

候補の順位もこんなところでしょうか。第二候補は普通にDAISYだったんですかね?

実はVOCALOIDにならない可能性の方が高かったのです。

ここでVOCALOID以外が選ばれていた場合、ボカロやボカロPという略称は存在しませんでした。

これが後に親しまれたことを考えると、3つ目の候補になったのは運命だったのかもしれません。

シンボPとか、デイジーPとか、エビーモPみたいな名前になる世界線もあったということです。

なんだかしっくりきませんね。でもそう名乗っているボカロPは実際いそう。

ちなみにVOCALOIDは「VOCAL+OID」でVOCALOIDです。

「OID」というのは「〜のようなもの」という意味があり「ボーカルのようなもの」、つまり将来的にどんどん本物のボーカルに近づいていき、いつか「OID」がとれて本物の「VOCAL」になってほしいという夢が込められています。VOCALOID を命名したのは当時の上司です。

「音楽業界への道標」第5回 剣持秀紀さんインタビュー

OIDについては上述の通りです。

補足すると「HUMAN+OID」でHUMANOID、「ANDRO+OID」でANDROIDになります。

前者は「人間そっくりの~」、後者は「人間型ロボット」という意味です。

MEIKOとKAITOの仮名

後のMEIKOやKAITOという名前で呼ばれる合成音声たちも、最初は仮の名前で呼ばれていました。

MEIKOは「HANAKO」「めぐみ」、KAITOは「TARO」という名前でした。

佐々木:VOCALOID1のころの話ですね。MEIKOとKAITOなんですが、これが初音ミクがリリースされるよりかなり前のパンフレットです。キャッチとして「パソコンが歌う。最初のコードネームは、MEIKOはHANAKOで、KAITOはTAROということですね。この当時のKAITOの声があるということで、流して下さい。

初音ミクみく 初音ミク 6th Anniversaryニコ生で「初音ミク誕生までと、これから」特集

開発中の名残で、KAITO V1では「Taro Expression DB」の文字列を見ることができます。

最初の男声に関しても当初は比山さんのデータベースになるのか、風雅さんのデータベースになるのかというのが決まっていなかったところもあるんですね。本当にそこが決着してバタバタバと決まり、風雅さんも名前を出すか出さないかを悩まれた上で、結局、名前を出すという流れがありました。

──それがTARO。

佐々木 元々の名前は太郎ですね。ジャストシステムさんとかぶりまくりですね(笑)

V3になったKAITO兄さん その新しいイメージと声について聞いてきた(4/7 ページ) - ITmedia NEWS

後述しますが、MEIKOの名前は拝郷メイコさんから、KAITOの名前は公募から採択しました。

表記揺れがあったり開発中の名前が製品版に乗っていたりするのは、名前が確定するまでに時間を要したからです。

「本物になってほしい」開発者としての思いが込められた名前。

こうしてDAISYプロジェクトで作られた製品の名前は「VOCALOID」に決まりました。

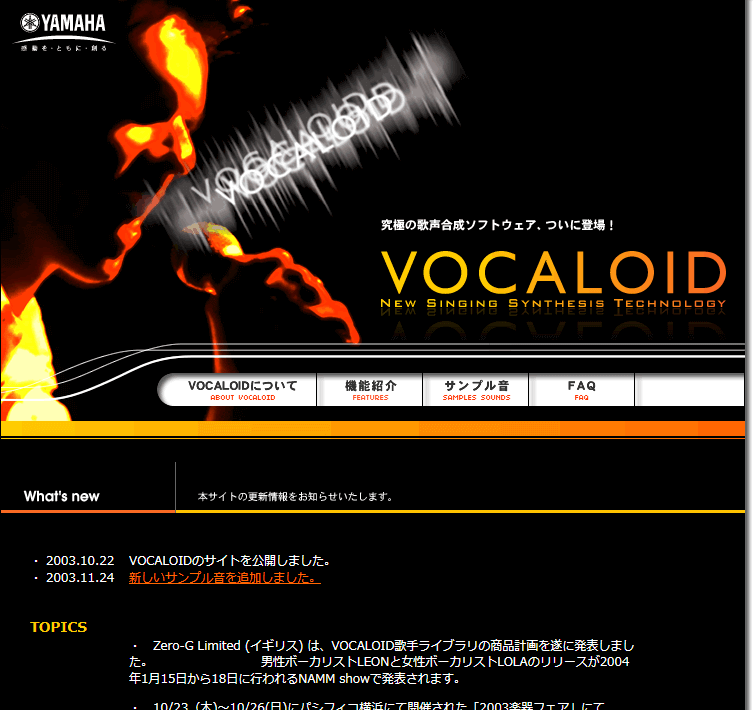

VOCALOIDの発表

2003年2月26日、YAMAHAはVOCALOIDを発表しました。

VOCALOIDの歌声合成技術とは、簡単に言えば人の歌声を元に合成音声を作る技術です。

ユーザーは入力として発音を与えることで、出力として歌声を得られます。

実際の歌声から合成することで、人間の声ならではの波形を得られるのが特徴でした。

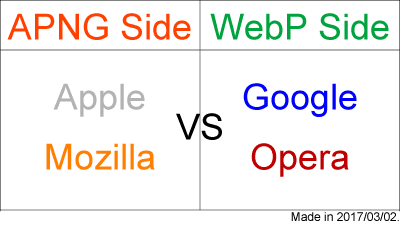

(ほぼ無関係)GIFの特許問題について

まずはこの画像を見てくれ。

初めて見て、率直にどう思った?

俺は鼻から草生えたね。

アーカイブされた元のホームページに行けば分かりますが、めっちゃ震えてます。

今見るとアウェー感すごいね。昔よくあったHTMLタグで文字を無駄に点滅させるのと同類のやつな。

これはGIFアニメ画像なのですが、当時はGIFに特許があって自由に使用できなかった事情があります。

アメリカではGIFの特許が2003年6月20日に切れました。

日本でGIFの特許が切れるのは2004年6月20日のことです。

このホームページが公開された2003年10月22日なので、日本ではまだGIFの特許が有効だったのです。

そのため、YAMAHAはこのGIF画像をホームページに埋め込むためだけにGIFのライセンス料を支払ったのではないか、ということが読み取れます。

このホームページは要するにVOCALOIDの製品化をする企業を探して売り込むための営業資料ですから、それだけVOCALOIDという技術を売り込みたかったという意図の表れでしょう。

広報というよりも担当営業の要望だったのだと推察します。

ホームページ制作において、GIFの特許料を支払った例を聞いたことがありません。

GIFの特許料の徴収に関して、当時はものすごく強い反発があったからです。

MIDI狩り同様に個人のホームページ閉鎖騒動が起きました。

これは「GIFの特許問題」や「LZWの特許問題」として知られています。

これをきっかけに作られたのが皆さんがよく使われるPNGという画像フォーマットです。

YAMAHAはGIFのライセンス料の支払いを行ったのか否か、個人的には気になります。

当時の企業にGIFの特許料を自主的に支払う行動があったかどうかが分からないからです。

訴えられることはあっても自ら支払ったというニュースは(当たり前ですが)ないので、そういう風潮があったかどうか、ご存じでしたら教えてください。

合成できる言語は日本語と英語であり、当初は日本語圏と英語圏の市場を狙っていたことが分かります。

YAMAHAとライセンス契約を結び、VOCALOID製品のリリースに至った企業が2社あります。

日本のクリプトン・フューチャー・メディア社とイギリスのZero-G社です。

日本語圏はクリプトンが、英語圏はZero-Gが担う体制でした。

先にリリースを行ったのはZero-Gでした。

2004年1月15日に「LEON」「LOLA」、同年7月1日に「MIRIAM」を発売します。

同製品の日本代理店をクリプトンが務めており、日本では3月3日と7月26日に発売します。

HOT NEWS!! Zero-G announces the world's first VOCALOID virtual vocalist products, LEON and LOLA, to be launched at NAMM, 15-18 January, 2004. Plus a third virtual vocalist, MIRIAM, to be launched at Frankfurt in March.

Zero-G Development - NEWS: ZERO-G announce first 3 Vocaloid titles(アーカイブ)

実際に日本のリリース初日である3月3日に「LOLA」で作られた楽曲があります。

「おてんば恋娘-Vocaloidver-」という楽曲です。

最初期の東方アレンジ楽曲でもあり、ユーザーによって作られた最古のボカロ曲とされています。

ちなみにこういったものは東方ボカロアレンジと呼ばれます。同人ならではですね

英語の発音で日本語の歌詞を歌わせているので、舌足らずな感じになっています

ところがこれらの製品は全く売れなかったと、後にクリプトンは語ります。

世界初のボーカロイド製品は「LEON」(男声)と「LOLA」(女声)。メロディーと英語詞を打ち込むとそのまま歌うソフトで、2004年3月に英ZERO-Gが発売したが、まったく売れなかった。

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

クリプトンは、Zero-Gの失敗を3つの理由で振り返っています。

- DTMのコアユーザーをターゲットにしたこと

- VOCALOIDがイギリス英語をベースにしており、アメリカ人受けが良くなかったこと

- 惹かれるパッケージではなかったこと

「LEON」と「LOLA」がコケた理由は、いろいろ考えられる。音にこだわりのあるDTM(Desk Top Music)のコアユーザーをターゲットにしたこと、英国英語が米国人に受けなかったこと、パッケージが“唇”だったこと……。

高品質なバーチャルインストゥルメントでも、音にこだわるミュージシャンは「しょせん偽物」と冷ややかにとらえる。肉声と比べれば、ボーカロイドはやはり不自然。LEONやLOLAも保守的なプロからは、見向きもされなかった。

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

後にZero-Gは、2013年末をもって、同製品の次作を作ることなく発売を終了します。

「MEIKO」と「KAITO」のリリース

クリプトンは2004年11月5日に「MEIKO」を発売します。

MEIKOの名前は、MEIKOの声の持ち主である拝郷メイコさんを由来とします。

拝郷メイコさんが仕事を引き受けた理由は、クリプトンの担当者の言葉に感銘を受けたからです。

『MEIKO』の仕事を引き受けた理由について、「世の中には、曲を作っても、歌ってくれる人がいなくて困っている人がいる。VOCALOIDは、(その人たちの力になり)音楽の幅を広げる」という担当者の言葉に感銘を受けたから、と語った拝郷。

“中の人”がボカロ曲を歌う!? そして最後は歌姫降臨! 『初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- F』発売記念イベント開催 - ファミ通.com

初物の技術であったVOCALOIDの仕事を引き受けてもらうには理解が必要です。

特に英語版は収録がとても大変で、英語版VOCALOID「Sweet Ann」では声の担当が怒ったほどです。

だが英語は、日本語と同じパターンに加え、子音から子音、子音の終わり方というパターンも必要。音のバリエーションも多く、音声データの総量は日本語の4~5倍に上り、録音には「果てしなく時間がかかる」。

録音は日本語版より早口で行う必要があり、声の提供者の負担は日本語版よりずっと大きい。「英語版VOCALOID『SWEET ANN』の録音時の生データを聞いたことがあるが、途中で歌手の方が怒っていた」ほどだ。

英語に苦心 大人なVOCALOID「巡音ルカ」ができるまで(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

拝郷メイコさんでなければMEIKOという名前にはなっていませんでした。

当初はどう売り出すかも決まっておらず、それがキャラクターにならない可能性もありました。

伊藤 2004年に発売しました。最初は「バーチャル・シンガー2004 プロフェッショナルエディション」みたいな名前にしようかと思ったんですが、なんか売れる気がしなくて(笑)。それで、せっかく人間の声のソフトなんだから、人の名前にしたほうがいいかなと考えて、声を担当してもらったシンガーソングライター・拝郷メイコさんのお名前を拝借したんです。で、社員に漫画描けるやつがいたんで、キャラクターを描いてもらって。

(2ページ目)初音ミク誕生から10年 “生みの親”が語る「狭く売るビジネスモデル」 | 文春オンライン

Zero-GのVOCALOIDに対し、MEIKOは日本の風土に合わせてアニメ風のパッケージにしました。

イラストの依頼相手は社内の社員でした。

描いたのは、マイクを握った元気な女の子のアニメ風の絵。「これは歌うソフトだ」と、DTMユーザー“以外”に分ってもらい、興味を持ってもらうためのデザインだ。「実写にすると生々しい。日本だし、アニメっぽいのがいいんじゃないかと考えて」(伊藤社長)

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

これが功を奏し、MEIKOはヒットします。

VOCALOIDの歴史上初の成功例ができました。

その8カ月後に出した日本初のボーカロイド「MEIKO」(女声)は大ヒットした。開発したのはクリプトン・フューチャー・メディア(札幌市)。1000本売れたらヒットと言われるバーチャルインストゥルメント市場で約3000本(当時)売り上げ、新記録を打ち立てた。

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

続いて2006年2月17日に「KAITO」をリリースします。

KAITOの名前の由来は、shu-tさんが応募した「カイト」という名前です。

クリプトンは2005年12月28日~2006年1月10日に男性版VOCALOIDの名前の公募を行っており、それに「カイト」で応募したところ採用通知メールが届いたと、当時のご本人のブログに記載があります。

VOCALOID 日本語男性版の名前が決定したようです

その名も、

「KAITO(カイト)」2005年12月28日(水)~2006年1月10日(火)の間Webで名前を募集していた訳ですが・・・・・・

実は・・・

shu-tさんが応募した名前が「カイト」でした(笑)

採用通知メールが昨日届きました

なんか、新年早々ツイてるなとウキウキ気分になったshu-tさんでした

https://web.archive.org/web/20080415075639/http://shu-t.sonic-wave.net/article/12368539.html

shu-tさんは確認されている中で最古のボカロオリジナル曲「Interval of clouds」、同じく最古のMEIKOオリジナル曲「Close My Eyes」を作ったボカロPです。

後に発表した「Change me」はプロセカにも収録されました。

ボカロ黎明期と言われる時代よりも前の時代に爪痕を遺した生き証人です。

KAITOの声の持ち主は風雅なおとさんです。

風雅なおとさんは歌手を目指す最中で様々な仕事を引き受けており、VOCALOIDもその一環でした。

事務所をやめてフリーになり、ヤマハのボコーダー(人工音声を素材に使用したシンセサイザー)用の音声を収録したことがあった。やはりこれも「誰かのために声を提供する」という仕事に変わりはなかった。

「KAITOのお話をいただいたときも、ボコーダーと同じようなものだろうと考えていたんですね。ソフトとして流通していたことは知っていても、ニコニコ動画を見たことはありませんでした」

その後もフリーのボーカルとして様々な仕事をこなす中、自分を見つめて「歌手人生、こんなところかな」と思うこともあった。

ASCII.jp:歌手ソロデビューの夢かなえた、ボーカロイドの「中の人」 (2/3)

歌手人生を送る中で苦労がある中の仕事でしたが、後にKAITOがきっかけの仕事が出始めます。

しかし、初期のKAITOは逆境でした。

MEIKOに対し、KAITOは売上が振るわなかったからです。

女性のMEIKOに対して男性のKAITOだったのですが、市場は女性を求めていたと分析されています。

MEIKOと同様のコンセプトで送り出した男声ボーカロイド「KAITO」はしかし、さっぱり売れなかった。DTM市場は男性が8割。「男じゃダメなんだと思った」と、2人は苦笑する。

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

当時のヒットラインが1000本であるのに対し、500本しか売れなかったとも記載があります

もう1つ、特筆すべき点があります。

実はMEIKOもプロからは注目を浴びていませんでした。

MEIKOを購入した層はDTMユーザー、つまり、同人音楽にごく近しい層です。

MIDI文化の衰退によって居場所が分散したDTMユーザーは先鋭化していました。

この頃にDTMを用いていた層は、市場としてはかなりマニアックな存在だったのです。

MEIKOも同様に、プロ向け雑誌ではほとんど取り上げられなかったという。それでも大ヒットしたのはなぜか。

「『歌う』というファンクションに反応する層は、DTM層よりも広いのでは」(伊藤社長)――そんな直感に基づく戦略が当たった。鍵は「アニメ」だ。

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

Zero-Gの失敗。

MEIKOの成功とKAITOの失敗。

この事実は、DTMソフトウェアのライブラリをキャラクターに見立て、「キャラクターに焦点を当てる」というクリプトンの戦略が当たっていたことの裏返しでもありました。

この時点で、次の製品の方向性が決まったのです。

上記の引用に、鍵は「アニメ」だ、と記述がありますね。

この時期のアニメは「ローゼンメイデン」「灼眼のシャナ」「涼宮ハルヒの憂鬱」等……他にもロボット系などたくさんありますが、まあキリがないでしょう。

サブカル文化の中でアニメの人気が高まり始めていた時期だったので、それがヒントになったのです。

未来からきた初めての音

VOCALOIDには世代があり、2023年時点で第六世代まで存在します。

これまで紹介したLEON、LOLA、MIRIAM、MEIKO、KAITOは第一世代です。

製品化前のVOCALOIDは、ユーザーからはプロトタイプと呼ばれることがあります。

技術的にはプロトタイプ=第一世代ですが、製品化前にはMEIKOやKAITOなどの名前がないので、それと区別をするためにそう呼ばれています。

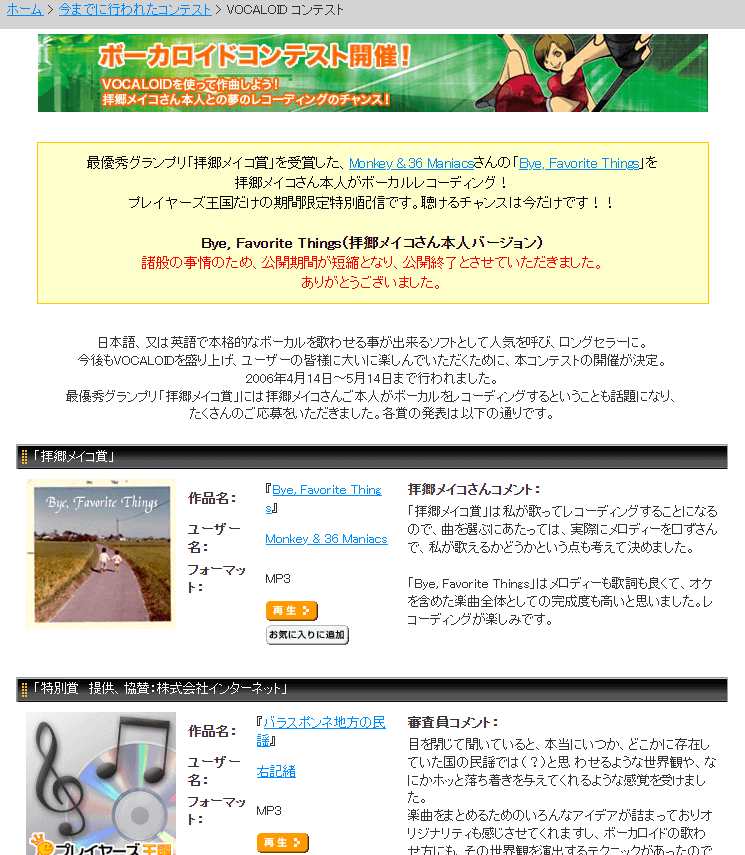

第二世代が登場するまでの間に、VOCALOIDを打ち出した企画があります。

VOCALOID技術の開発元であるYAMAHAが運営するプレイヤーズ王国(※)において、2006年4月14日から5月14日にかけて開催された「ボーカロイドコンテスト」です。

※現在はサービス終了済み

よりスクリーンショットで引用

このコンテストには264件の楽曲が応募されました。

最優秀賞である拝郷メイコ賞には「Bye, Favorite Things」が選ばれています。

現代のボカロ音楽シーンには見られない昭和~平成初期の雰囲気で、歌詞はまるでこれからお話するボカロの歴史を物語るようです。

今なおボカロの最前線で活躍するMEIKOが「子どもの頃の旅」に想いを馳せ、再出発したと(勝手に)解釈してとてもエモくなりました。

余談ですが、特別賞の提供・協賛が株式会社インターネットになっていることから、後にGUMIや音街ウナを送り出す株式会社インターネットが、この頃からVOCALOIDと関わりを持っていたことも分かります。

株式会社インターネットがGUMIをリリースするのは、この約3年後のことです。

趣旨は「VOCALOIDの楽曲コンテスト」ですが、MEIKOが前面に押し出されています。

YAMAHAとしても第一世代のMEIKOがヒットしたことを認知していることが分かります。

VOCALOIDがリリースされた2003年から第二世代が登場するまで、4年以上の期間がありました。

その間にはこのような催しもあったのです。

YAMAHAには、VOCALOIDを最初のリリースのみで終わらせる選択肢もあったはずです。

あくまで可能性の話ですが、MEIKOがいなければVOCALOID 2はなかったかもしれません。

2007年1月18日。

音楽関連の世界最大級の展示会「NAMM SHOW 2007」にて、YAMAHAはVOCALOID 2を発表します。

ヤマハより新しい歌唱合成方式を用いた"VOCALOID 2"がアナウンスされました。 それを用いたパッケージ製品としてZero-G社より女性ソプラノ歌手の「SOPRANO」 (仮称)が、PowerFX社よりエルビス・プレスリー風男性シンガーの「BIG AL」(仮 称)が各々リリースされることが発表されました。写真はおどけるPowerFX開発者 です。発売時期は3月頃を予定。

https://web.archive.org/web/20071016121434/http://blog.crypton.co.jp/mp/2007/01/namm20073120.html

上記の文章では「VOCALOID 2を採用した製品が3月頃に発売予定である」とされていますが、文章に登場している2つの製品は延期され、実際にリリースされるのは約1年以上先です。

初のVOCALOID 2製品は、2007年6月29日にスウェーデンのPowerFX社からリリースされた「Sweet Ann」です。

クリプトンの戦略がいかに異端であるか、お分かりいただけますか?

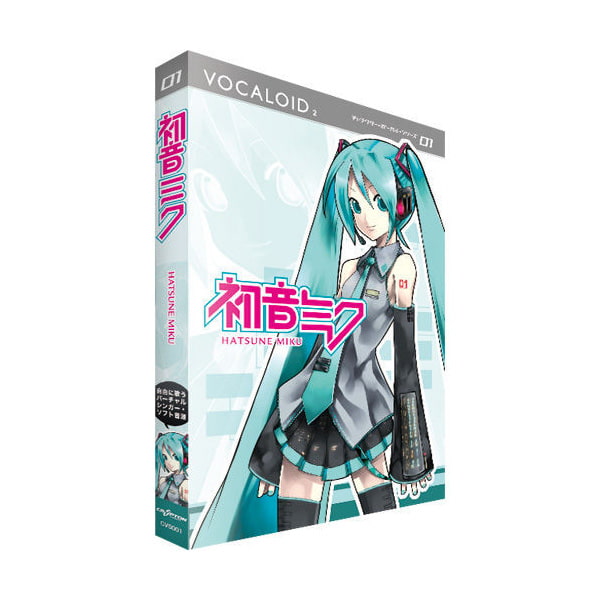

2007年8月31日、クリプトンもVOCALOID 2製品をリリースします。

VOCALOID 2としては世界で二番目のリリースでした。

MEIKOやKAITOよりも、さらにターゲット層を絞って特化した(オタク受けを狙った)製品です。

名前は初音ミク。MEIKOやKAITOとは異なり、名前に元ネタはありません。

クリプトンは名前にある思いを含ませていました。

こんばんわ。「今日が最後の夜・・・」と言う訳でVocaloid2 CV-01「初音ミク」は、12時間後にはヤマハへ向けて旅立ち、ソフトウェアとしてコンパイルされる運命なのです・・・。(勿論、今日はオールナイト作業です。)

ミクの苗字は「初音」になりました。仮に弊社リリースのVocaloid1をプロトタイプとするならば、今回のVocaloid2はシリーズとしてさまざまな声のキャラクター打ち出す事となります。その記念すべき"初めての音"(=最初のVocaloid2=出発点)を苗字に、Vocaloidが象徴する将来の音楽の可能性…"未来"(=ミク)の姿を合わせて「初音ミク」という訳です。

※最初のVocaloidは他にリリースされているじゃないか?と言う声が聞こえてきそうですが、Vocaloid2エンジンの仕上がり/特徴を考慮し、NAMM2007以降に新規に企画⇒録音⇒編集を行ったVocaloid2は「初音ミク」が最初と考えております。

最後に今回はベータテスターなどを公募する時間的な余裕が無かったのですが、次回作以降は、広く皆様の意見を取り入れるべくアクションを起こせればと考えておりますm(_ _)m

https://web.archive.org/web/20140107222015/http://blog.crypton.co.jp/mp/2007/07/vocaloid2-6.html

初音ミクは「NAMM SHOW 2007」の発表から新規に企画され、約半年ほどでリリースに至った製品です。

そのため、実は時間的な余裕があまりなかった中で生まれています。

初音ミクの左腕には「01」のロゴデザインがあります。

これはCV-01(キャラクター・ボーカル・シリーズの1番目)というコードネームを由来とします。

第一世代から得たデータをもとに、よりキャラクターに特化すべきと判断したクリプトンの意図が含まれています。

余談ですが、「01」の0はステンシルフォントを意識した字体になっています。

ステンシルフォントは元々は戦車や工業製品などに印字されているもので、機械やアンドロイド的なフレーバーでもあります。

アンドロイドはVOCALOIDの語源でもありますから、MEIKOやKAITOからキャラクターとしての解像度をさらに上げたデザインであるとも言えます。

声の提供者とイラストに関しても、第一世代とは異なる観点から選定を行いました。

第一世代の売れ方から「アニメがキーワードである」と読みましたが、クリプトンにはアニメ業界や声優とのコネクションがなかったため、全てはゼロからのスタートでした。

アニメ業界や声優とはまるで縁がない同社。「まずは勉強」と、声優雑誌などを買いこみ、社内の隠れアニメファンを発見してレクチャーを受けた。「お前がやらなくてどうする、行ってこい!」。尻込みする社員に、伊藤社長はそんなふうに発破をかけていたという。

「クリプトン・フューチャー・メディアと申します」――札幌から都内の声優事務所に出張し、説明を繰り返した。声を元にしたバーチャルインストゥルメントで、自由に歌を歌わせられて……。なかなか分かってもらえず、言葉を尽くした。中で最もオープンな姿勢で話を聞いてくれたのが、アーツビジョン。同社の所属アーティストでボーカロイドを作ることが決まった。

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

当初はVOCALOIDの声の提供という仕事内容を理解してもらえず、苦労をしたことも伺えます。

アーツビジョン社の所属声優500人から決まった初音ミクの声は、藤田咲さんでした。

同社の所属声優全員・500人分のサンプルボイスを、佐々木さんは聞き込んだ。アニメのせりふやCMナレーションなど1人1~2分。「CDのボックスセットみたいなのをもらって」、大量の声を、仕事をしながら延々流した。「異様な光景だったかもしれませんね」(佐々木さん)

藤田咲さんを選んだのは「分かりやすくかわいらしかった」から。声だけでなく本人のキャラクターも愛らしく、ボーカロイドに託そうとしていた「未来のアイドル」のイメージにぴったり。藤田さんには「かわいらしいアイドルの声」を演じてもらい、ボーカロイドに必要な「音素」を録音していった。

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

当初から二次元のアイドル(バーチャルアイドル)としてのイメージがあったことも伺えます。

これは後にマジカルミライというクリプトンの3DCGライブイベントに繋がります。

そして初音ミクをデザインして描いたのが、KEIさんという個人のイラストレーターです。

MEIKOとKAITOは社内の社員に依頼をしましたが、初音ミクは異なりました。

こちらもゼロから探したことが綴られています。

旧来のDTMユーザーにも、アイドルやアニメが好きな人にも受け入れてもらえるようなニュートラルな絵柄はないか。仕事を募集しているイラストレーターのリンク集を片っ端からたどり、イメージに合うものを探した。KEIさんに決めたのは、「透明感のある作風に心奪われた」(佐々木さん)からだ。

東京に住むKEIさんに、札幌からメールでミクのイメージを伝え、ラフをメールで戻してもらってイラストを作っていく。その過程で何度も驚かされたという。

「最初のラフはセーラー服を着ていて、『セーラー服は、ないです』と。ツインテールの髪型にはびっくりした。ポニーテールにするか、という選択もあったんですが『こっちで、いいです……』と言ったり」(佐々木さん)

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(2/2 ページ) - ITmedia NEWS

初音ミクがツインテールではなくポニーテールであった可能性もありました。

ある意味、運命の選択だったかもしれません。

また、デザインにメカニックな要素を取り入れた過程も言及されています。

アンドロイドっぽくしたかったので、DTMユーザーが好きそうな要素を取り入れたのです。

デザインの参考とする機器を指定し、YAMAHAの担当者に許可を取りに行くほどの熱意がクリプトンにはありました。

かわらしい女の子のイラストは、なかなかアンドロイドっぽくならない。「メカむきだしにするのも生々しいし……」――悩んでふとひらめいたのが、レトロなシンセサイザーをデザインに取り込むことだった。

「昔のキーボードは大きくて“所有感”があったが、バーチャルインストゥルメントにはそれがない。愛着を持ってもらうためには、レトロなデザインを引用するといいのではと考えた。DTMの第1世代の、(伊藤)社長ぐらいの方に『懐かしい』と思ってもらえれば」(佐々木さん)

MIDI対応の世界初のFM音源シンセとして歴史を塗り変えたヤマハの「DX7」(1983年発売)。伊藤社長の愛機でもあった、高音のキラキラした音が得意なこの名機を、高音が美しいミクのデザインに取り入れたい。思いを伝える長文メールをヤマハに送った。「ダメだろうなと思ったら、OKで」(佐々木さん)

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(2/2 ページ) - ITmedia NEWS

この一連の期間が約半年ほどとは、誰が想像できるでしょうか?

YAMAHAから事前にVOCALOID 2の情報を共有されていたとしても動きが早いです。

時間的な余裕がない中で迅速にリリースできた理由は、第一世代があったからに他なりません。

しかしプロから見た初音ミクに対する反応は、MEIKOやKAITOよりも冷ややかなものでした。

“萌え”キャラ要素を持った「初音ミク」は、業界からは黙殺された。「DTM業界で最も権威のある雑誌の担当者にファーストインプレッションで苦笑され『紹介はできませんね』と断られた」(佐々木さん)

社内にも反対派がいたし「絵をブログに載せたとき」は、「一気に秋葉原な気分で購入しにくい」というコメントももらった。

「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(2/2 ページ) - ITmedia NEWS

この状況から、なぜ初音ミクは空前絶後の超特大ヒットを生み出したのでしょうか?

そこには、初音ミクの名を日本中に渡らせた、ある動画サイトがとても深く関わっています。

舞台が移る瞬間であり、ボカロ文化の始まりです。

初音ミクとニコニコ動画

事は動画共有サービスの普及から始まります。

2005年2月15日にYouTubeが設立され、2006年10月9日にGoogleに買収されました。

買収金額は16億5,000万ドル(約2,000億円)でした。

YouTubeはアメリカのベンチャー企業でしたが、その人気の高さから動画共有サービスの需要が証明され、翌年にはYouTubeがGoogleの傘下になったのです。

そして、日本においてもその波が訪れます。

2006年12月12日、ドワンゴがニコニコ動画の最初のバージョンをリリースしました。

当初のニコニコ動画はYouTubeなどの動画にコメントを付けるサービスとして始まりました。

ところが、2007年2月23日にYouTubeから遮断されたこととDDoS攻撃を受けたことをきっかけに、一時的にサービスを終了します。

2007年3月6日に自前の動画投稿サイト「SMILEVIDEO」を用意し、再度サービスが開始しました。

このようなスタートダッシュであったにも関わらず、2007年5月16日にはユーザー数100万人を突破する勢いがあり、瞬く間に日本を代表する動画共有サービスになります。

この時点で1日3,800万PV(1秒で約26,389回アクセス)ある日が観測されたという恐ろしさです。

この頃のニコニコ動画は複数のアクセス制限を行っています。

- アカウント登録をしなければ、動画が閲覧できない

- アカウント登録自体に枠があり、上限に達すると次に枠を増やすまで新規登録の受付を停止

- 特定のID以上のアカウントは、閲覧可能な時間帯に制限あり

なぜこんなことをしていたかというと、想定を超えた利用者の増加にサーバーが耐えられなかったからです。

2007年8月時点ではYouTubeに次ぐ大きなシェア、1人当たりの利用時間はYouTubeの3倍以上だったほどです。

ピーク時の負荷は、日本の総トラフィック量の12分の1に達していたことも語られています。

まず技術面では、テレビのように同じ映像を同時に多くの人に見せることが難しいと西村氏は話す。

「総務省の試算によれば、日本のトラフィック総量は720Gbps。ニコニコ動画のトラフィックは1視聴あたり約500kbpsなので、144万人が同時に見ようとしたらダウンしてしまうし、そもそもそれに耐えうるサーバは作れない」すでにニコニコ動画ではピーク時のトラフィック量が60Gbpsに達し、「日本のトラフィックの12分の1を使っちゃってる」という状況。アクティブユーザー数は1日100万人程度であることを考えると、数百万〜数千万人に同時に同じものを見せるというテレビと同じ機能を果たすことは物理的に不可能と言っていい。

ニコニコ動画がテレビの座を奪う日は来ない--ひろゆき氏の分析 - CNET Japan

日本最大級の匿名掲示板「2ちゃんねる」と、最初期のニコニコ動画の関係

2ちゃんねるとニコニコ動画には、ある繋がりがあります。

それは2ちゃんねるの創設者であり管理人であったひろゆきさんが、ニコニコ動画の創設メンバーの1人であり取締役であったことです。

実は、最初期のニコニコ動画には2ちゃんねるのユーザーが多かったのです。

ニコニコ動画初期は主にニュー速民・VIPPERらが利用しており、それが今日のニコニコ動画の方向性を決定付けるのに寄与した。

VIPとは (ビップとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

2ちゃんねるはジャンルやテーマごとに板が分かれています。

ニュー速民は「ニュース速報板」の住人、VIPPERは「ニュース速報VIP板」の住人のことです。

どちらも2ちゃんねるのユーザーで、当時のインターネットに大きな影響力を持つ存在でした。

そのため、2ちゃんねるを含めたインターネット全体におけるニコニコ動画の知名度が高くなります。

2ちゃんねる内のクリエイター側の存在としては、動画の制作技術を持つ者が集まる「FLASH・動画板」、DTMユーザーや同人音楽家が集まる「DTM板」などでしょう。

これらのクリエイターがニコニコ動画に流入し、ニコニコ動画黎明期の文化が作られました。

動画サイトと同人文化

ニコニコ動画最大の特徴は、動画上にコメントが流れるシステムです。

ユーザー同士の交流性が高いシステムで、独自の文化が多数誕生しました。

特にMAD動画や自作PVなどがよく作られていました。

これは動画作成慣れしていたFlashアニメの制作者が流入したという事情もあります。

「歌ってみた」や「ゲーム実況」という、2020年代でよく見られる文化も生まれました。

※前者はカバー曲ではないので「歌ってみた」ではありませんし、後者はライブ配信ではないので現代の「ゲーム実況」と若干ニュアンスが違いますが、ニコニコらしい動画なので例として紹介

この2つのジャンルは2020年代のストリーマーにとって生命線です。

文化の先駆けと言えるでしょう。

アイドルマスターと東方Projectという、ニコニコ動画で流行した2つのコンテンツも外せません。

(東方Projectについては上記にも1つあるので、最も有名な動画を紹介)

私がアイマスを知ったのは前者の動画がきっかけでした。アイマスも同人文化が非常に発達していて、この動画はその引き金を引いた1つです

2007年8月31日以降、この中に「VOCALOID」も数えられ、ニコニコ御三家と呼ばれるようになります。

ニコニコ動画がユーザー数100万人を突破した日(5月16日)と初音ミクのリリース日(8月31日)はそれほど離れていません。

生まれたばかりのニコニコ動画が歴史的なまでの勢いを見せる中で、初音ミクは生まれたのです。

両者の生まれがほとんど同じタイミングだったのは、神の悪戯でしょう。

なぜなら当時のニコニコ動画は、オタクやサブカルの最先端だったからです。

かわいいものが好き、カッコいいものが好き、新しいものが好きなど趣味趣向は様々だったでしょう。

それらは偶然にも初音ミクのターゲット層そのものでした。

オタクは面白いものも好きでした。

初音ミクが刺さった当時のオタクたちは、これを面白くしました。

上記の動画群を見て分かる通り、音楽はニコニコ動画における文化の中心的な存在です。

ニコニコ御三家と呼ばれた「東方」「アイマス」「ボカロ」がいずれも音楽に長けていることからも分かります。

このうち「アイマス」の音楽は他2つと異なる性質を持ちますが、この頃のニコニコ動画の盛り上がりの中心には同人音楽の存在があったということです。

電子の歌姫の始まり

発売直後、初音ミクは既に注目されていました。

カバー曲が大半である中、この時点でオリジナル曲も投稿されています。

初音ミク関連の動画は9月だけで1000件以上投稿されています。

(最初はカバー曲もまとめようと思いましたが、多すぎて途中でやめました)

これが発売したばかりの製品とは思えません。

2007年9月の初音ミクオリジナル楽曲一覧(21曲。重複あり)

独自集計なので漏れや誤りがあるかもしれません。気づいたらTwitterなどでご指摘ください。

※集計した2022年11月時点で削除されている動画は載せていません

※同じ曲の修正版なども重複して載せています

| 投稿日 | 動画 | 投稿者名 |

|---|---|---|

| 2007/09/13 | 【初音ミク】恋スルVOC@LOID【オリジナル曲】 | ふわふわシナモン |

| 2007/09/13 | 【初音ミク】恋スルVOC@LOID (修正版)【オリジナル曲】 | ふわふわシナモン |

| 2007/09/15 | あなたの歌姫/初音ミク さいしょ | azuma |

| 2007/09/16 | 初音ミク オリジナル Do you want my heart? 歌詞つけた &MP3 | Kouhei@K・S・P |

| 2007/09/17 | 【初音ミク】ミクたんのテーマ【おまけ】 | ふわふわシナモン |

| 2007/09/18 | あなたの歌姫/初音ミク_fullver. | azuma |

| 2007/09/18 | 「ソラ feat.初音ミク」【オリジナル】 | Bumpyうるし |

| 2007/09/20 | 【初音ミク】みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | ika |

| 2007/09/20 | Sing!/初音ミク | OPA |

| 2007/09/20 | 初音ミクに自作テクノ?テクノポップ?うたわせてみた | マチゲリータ |

| 2007/09/21 | 『1枚のはね』 VOCALOID2 - 初音ミク (仮) | crea |

| 2007/09/22 | テスト 初音ミクがオリジナル曲歌ってくれました「Packaged」 | kz |

| 2007/09/23 | 初音ミク オリジナル Do you want my heart? 修正版 &MP3 | Kouhei@K・S・P |

| 2007/09/25 | 初音ミクがオリジナル曲を歌ってくれました「Packaged」 Full Ver. | kz |

| 2007/09/26 | 初音ミクにオリジナル曲「Snow-white Medium」を歌ってもらいました | 弱音P |

| 2007/09/27 | 【初音ミク】moon(Shortver.)【オリジナル】 | iroha(sasaki) |

| 2007/09/28 | オリジナル曲「wanderer」 初音ミク | fkoshiba |

| 2007/09/29 | 初音ミクにロボットアニメOP風オリジナルソングを歌わせてみた。 | Re:nG |

| 2007/09/29 | 【初音ミク】 水鏡の庭 【オリジナル曲】 | Clean Tears |

| 2007/09/30 | 【ミク_オリジナル】 ♪ミク・リンク♪ | ちゃぁ |

| 2007/09/30 | 初音ミクのちょっとHなオリジナル曲2 牛乳飲め! -暫定版- | 槇タケポン@デP |

この中にはOSTER projectさんの「恋スルVOC@LOID」、ika_moさんの「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」、kzさんの「Packaged」も確認できます。

ニコニコ動画が特設した15年間を振り返るサイトで初音ミク関連の動画が多く挙げられていること、また当時のAmazon.co.jpのソフトウェアランキングでも発売直後に1位を記録したことからも、爆発的に注目されたことが分かります。

人間の声を元にリアルな歌声の合成音を作ることができるヤマハの技術「VOCALOID 2」を活用し、クリプトン・フューチャー・メディア(札幌市)が企画、制作して8月31日に発売した。Amazon.co.jpでは1万5750円で販売しており、ソフトウェアランキングで9月12日現在1位をキープ。異例の売れ行きで、生産が追いつかない状態だ。

12日までの販売数は、予約を含めて3000本近い。1本当たりの平均200~300本程度、1000本売れれば大ヒットと言われる音楽制作ソフト市場で「ありえない本数」と、企画・制作を担当した同社の佐々木渉さん(27)も驚く。

異例の売れ行き「初音ミク」 「ニコ動」で広がる音楽作りのすそ野 - ITmedia NEWS

「電子の歌姫」と言われる、伝説の始まりです。

これだけでなく、初音ミクは音楽を超えた盛り上がりを見せます。

想像を超える斜め上の盛り上がり

ミクの曲がニコニコ動画に投稿されるだろう。そこまでは実は、予想をしていた。先代の歌うソフト「MEIKO」でも、同じことが起きていたから。だがイラストやアニメなど音楽以外の作品が出てくることはまったくの予想外。「2次創作の同人文化も知らなかったし、本当に驚いた」(伊藤社長)

初音ミクが開く“創造の扉”:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(3)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

初音ミクがリリースされてから5日後、ある動画が投稿されました。

Ievan Polkkaはフィンランドの民謡です。

1995年にフィンランドのバンド「Loituma(ロイツマ)」が歌い、よく知られるようになりました。

この動画では、初音ミクがネギを振りつつフィンランド民謡を歌います。

初音ミクに歌わせたのはOtomaniaさん、初音ミクを描いたのはたまごさんです。

つまり2人の合作でした。

この動画の初音ミクは「はちゅねミク」と呼ばれ、クリプトンは衝撃を受けました。

公式では考えられない「ミク像」もできていった。ミクのデフォルメキャラ「はちゅねミク」の登場、「ネギを持っている」という設定――ネットの誰かによって作られた新しいイメージがみんなに受け入れられて急速に広がり、それを起点にまた、創作の連鎖が起きる。

「はちゅねミクは、いい意味で初音ミクのイメージをぶち壊してくれた」と初音ミクの企画を担当した同社の佐々木渉さんは話す。「『創作ツールとしての初音ミクは何でもアリだと直感してもらえただろう。可能性が思いっきり拡散して、本当に良かった」

初音ミクが開く“創造の扉”:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(3)(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

この動画は瞬く間に広がり、動画をきっかけに初音ミクを知る人も増えました。

初音ミクというキャラクターの自由度の高さを証明し、後のボカロ文化に大きな影響を与えました。

初音ミクのトレードマークとして、2023年現在もネギを挙げられることがあります。

きっかけは1つの動画であることを知らない方もいるでしょう。

初音ミクは日本で育まれていた同人文化やニコニコ動画の中で成長することになります。

はちゅねミクも二次創作のキャラクターとして一人歩きを始めます。

初めは知らなかった同人文化についてクリプトンは知ることとなり、当のはちゅねミクも後にフィギュア化されるなど、クリプトンも二次創作文化を取り入れる動きを見せるようになります。

90年の時を駆けるはちゅねミクのルーツ「ロイツマ・ガール」

この動画は脈絡もなく作られたわけではなく、実は元ネタがあります。

2006年4月下旬に作られたとされる「ロイツマ・ガール」というFlashアニメです。

日本の漫画「BLEACH」のアニメ第2話で井上織姫というキャラクターがネギをくるくる振り回すシーンと、フィンランドのバンド「Loituma」が歌ったIevan Polkkaを合わせたFlashアニメをロシア人(と言われている)が作成し、ネット上で世界的にブームになったことがありました。

「ネギとバターとバナナとようかん、無事でした~♪」

というセリフとシチュエーションとは無関係に、世界中に拡散された謎のネギ女として認知された

Ievan Polkkaのルーツは1930年代に遡ります。

フィンランドの伝統的な曲にEino Kettunenが作詞したことから始まりました。1937年の音源がこちら。

時が過ぎて1995年、Loitumaがデビューアルバムに同曲のカバーを収録したことで広まりました。

当時、Loitumaのティモ・ヴァーナネンさんはこう述べています。

「自分のウェブページの統計を見て、何かが起こっていることに初めて気づきました。そして、そこには非常に大きなトラフィックがあるため、何か奇妙なことが起こっていることに気づきました。そして、そのトラフィックのほとんどはロシアからのものでした。何が起きているのか追跡し始めたところ、このビデオを見つけました。そして、このビデオが何なのか、この少女が何なのか、私にはまったくわかりません。」

https://web.archive.org/web/20061001164915/https://www.theworld.org/?q=node/3625

より引用&DeepLで翻訳

Flashアニメを作ったのがロシア人と言われているソースは上記でしょう。

1995年のロシアのコメディ映画「Особенности национальной охоты」でも歌うシーンがあり、Ievan Polkkaはロシアでも親しまれていたことが確認できます。

出所は4chanという海外の匿名掲示板と言われています。

拡散された大きな要因になった「leekspin.com」はロイツマ・ガールのためだけに作られたサイトであり、Whoisを見ると2006年5月3日に取得されたドメインであることが分かります。

2023年現在もアクセス可能で、上記のネギ回しとIevan Polkkaを確認できました。

ドメインもサーバーも運用するのにお金がかかるんですよ。誰が何のために運営してるんでしょうか……

YouTubeにも動画がいくつもアップロードされていて、最も再生回数が多い動画はこちら。

YouTube初期の動画は当時のユーザー数が少ない関係で再生数は伸びない傾向があるのですが、2023年時点で1500万近く再生されています。

ちなみにLoitumaがドイツで2007年にリリースしたCDのジャケット(特に裏の方)ではバンドメンバーがネギを持っており、BLEACHのソーシャルゲームでは2018年にネギを振り回す織姫が実装されました。

「ニコニコ動画のIevan Polkka」は2007年に投稿されたわけです。

そして「はちゅねミク」が誕生することになります。

日本のBLEACH、フィンランドのLoituma、4chanのロシア人に新たなピースが加わった瞬間でした。

2022年には「邪神ちゃんドロップキックX」というアニメで初音ミクが準レギュラー枠で出演しました。

そこでは初音ミクがネギを振り回しながらIevan Polkkaを歌うシーンが登場します。

ネギを振り回す織姫の作画(特に手元)が忠実に再現されていることを確認できます。

偶然にもネギと初音ミクの配色は似ているので、違和感を抱く方はいないでしょう。

ちなみに邪神ちゃんドロップキックXはBLEACHやボカロとは無関係のアニメです。

よくわからない? 考えるな、感じろ。

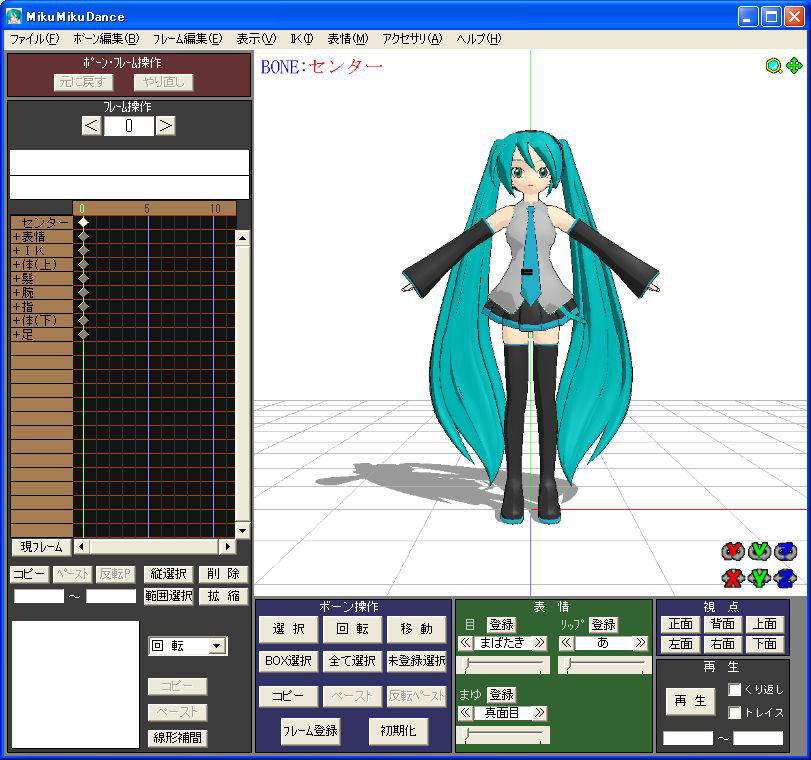

3DPV作成ツール「MikuMikuDance」(通称MMD)

MMDは樋口優さんが個人で開発し、2008年2月24日に公開したフリーソフトウェアです。

このソフトウェアは予め用意された3Dモデルを動かすことができます。

当時の3DCGはプロしか扱えないイメージがありましたが、このソフトウェアの売りは手軽さでした。

ソフトウェアには初音ミクの3Dモデルも付属していました。

こちらはあにまささんが個人で制作したモデルで、MMDを制作した理由はこのモデルを動かしたいと思ったことがきっかけと明かされています。

当初はこの3Dモデルのみが使用できましたが、後に他のVOCALOIDも使用できるようになったほか、ユーザーによって作られた3Dモデルを読み込んで動かせるツールに発展しました。

ユーザーメイドのモデルについてはニコニコ大百科の記事で簡単に見ることができます。

MMD初期にはVOCALOID、東方Project、アイドルマスターなどのMMDモデルがよく作られていました。

これらのモデルを使った作品が数多く投稿され、過去にはMMD杯というPVの出来や面白さを競い合う大会も開かれていたのです。

DOGA-Lのように個人で制作可能な3DCGソフトウェアは既に存在したのですが、MMDは前例がないほどの人気を誇り、日本の個人制作3DCGブームの引き金を引いたソフトウェアになりました。

個人的には第10回MMD杯の「天使と悪魔」がお気に入りです。

天使と悪魔の姿をしている八頭身のモナー同士が、コンビニの釣銭が100円多かったという理由でガチバトルをしている光景が面白くて、当時好きでよく見ていました。

優柔不断なミクさんが決心するところとモナーが報われないところがポイント。

後にアニメやゲームを中心とした数多くの企業や団体も、二次創作促進を目的として参入しています。

有名どころでは大手VTuber事務所「ホロライブプロダクション」の公式MMDモデル、京都府の精華町によるご当地キャラクター「京町セイカ」の公式MMDモデルなどがあります。

UnityやBlenderなど、より高度に3DCGを扱えるツールが普及したことから当時の勢いを失いましたが、手軽に3Dモデルを動かせるフリーソフトウェアとしては今でも親しまれています。

ニコニコ動画ではMMDを使った様々な作品を見ることができます。

興味があればぜひ見てみてください。

発売時にクリプトンが公開したのは「1つの音楽ソフトと3つの初音ミクのイラスト」だけです。

音楽を作るための製品なので音楽が作られるのは予想済みであったものの、ユーザーによってたくさんのイラストが投稿されるとは思っていませんでした。

ましてや新たなキャラクターやツールが生まれるなど、想像だにしなかったことでした。

ミクをリリースした直後の9月。予想外の盛り上がりを見て伊藤社長は「これはいったい何なんだと思い始めた」という。「音楽ソフトを出し、ミクのイラストを3枚公開した。それ以外何もやっていないのに、ユーザーさんが盛り上げてくれた。うれしかった」

特に、音以外――イラストやアニメ――の創作は、全く想定していなかった。「動画投稿サイトに楽曲を投稿する際、背景に使ってもらおうとイラストを3枚公開していた。3枚だけでは飽きるだろうと、イラストレーターのKEIさんに毎月数枚新たに描いてらおうと話していたが、それを忘れるくらいの勢いで、ユーザーがイラストを描いてくれた」

初音ミク作品の“出口”は 「表現」と「ビジネス」の狭間で(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

「歌ってみた」ジャンルとの融合

2007年5月10日、ニコニコ動画で「歌ってみた」というジャンルが設立されました。

既存楽曲をカバーして録音した音源をアップロードすることであり、ニコニコ動画ができる前から存在していましたが、明確な名称が付けられたのはこれが初です。

特に2007年7月1日に公開された「エアーマンが倒せない(TEAMねこかんversion)」が強い影響を与えたでしょう。

オリジナル曲なので厳密には「歌ってみた」ではないのですが、ファミコン用ゲーム「ロックマン2 Dr.ワイリーの謎」を元ネタとした曲であり、歌詞にゲーム内の固有名詞をたくさん使った同人らしい楽曲になっています。

※「エアーマンが倒せない」の元動画は2007年5月26日に公開されています

ニコニコ動画では本作が投稿されて以降様々な投稿者が、歌い上げたり(いわゆる「歌ってみた」動画)、アレンジ版を演奏したり(いわゆる「演奏してみた」動画)、さらには「エアーマン」を現実の世の中やアニメ・漫画・ゲームなどの中の様々な突破困難な状況・存在に置き換えて歌い上げる「○○が倒せない」「○○が(○○)出来ない」「○○が(○○)ない」といった替え歌など、数多くの本作を元にした動画が投稿されている[2]。

エアーマンが倒せない - Wikipedia

この流れは、数か月後に誕生するボカロ文化にも波及します。

2007年10月にbaker(ウイイレP)さん作の「celluloid」が投稿されました。

これ以降、ボカロ曲を人間がカバーする流れが拡大しました。

「歌ってみた」のなかで「ボカロオリジナルを歌ってみた」分野が急拡大するのは、2007年8月末の初音ミク発売以降のことである。特にbaker(ウイイレP)の『celluloid』発表以降に拡大していった。

ボカロオリジナルを歌ってみたとは (ボカロオリジナルヲウタッテミタとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

celluloidがきっかけとされるのには理由があります。

celluloidが「初音ミクというキャラクターの曲」ではなく「自己を初音ミクに表現させた曲」という性質があるため、人間が歌いたくなる楽曲であったことです。

柴:そうですよね。当初から「○○P」ではなく「baker」というクリエイターネームで活動されていたこともあり、「初音ミクがいるから歌詞を書いた」というより、シンガーソングライター的に、まず伝えたいことがあって、たまたまボーカロイドでそれを奏でている、という印象があります。もちろん、最初期からそういう楽曲を作っている方は他にもいたと思うのですが、「celluloid」が広く聴かれたことで、「こういう表現も受け入れられるんだ」と周知されるきっかけになった気がして。歌詞では喪失感が叙情的に描かれていますね。

buzzG:「celluloid」はボカロP文化の文脈を背負った楽曲だと思うんです。冒頭にも言った通り、当時は“敗者復活戦”的に楽曲を作るクリエイターも多かったなかで、「ただ綺麗なだけじゃない美しさ」を感じる楽曲だと思います。それまでアイドル的な立ち位置だったボーカロイドという存在が、自己表現、自己投影の対象になっているのが面白くて、バンドではそういった作り方をしていたので、自分もボカロでそういうふうに表現したいと思ったんです。

buzzG×柴那典が語り合う「歌詞表現が美しいボーカロイド楽曲」|Real Sound|リアルサウンド テック

これによって、ボカロ黎明期にボカロ曲を人間が歌うことに抵抗をなくし、後に起こるボカロ曲のカラオケ収録、声優・歌い手によるカバーに大きな影響を与えた、という見方ができます。

2020年にリリースされた音楽ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」では、ゲーム内でボカロと人間がステージ上で一緒に歌う光景も見られます。

これらの出来事がなければ、その光景が受け入れられることもなかったでしょう。

ボカロ曲の盛り上がり

音楽方面の盛り上がりは上記に留まりません。

2007年9月20日、ika_moさんが「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」を投稿しました。

初音ミクが発売されてから3週間ほどのことです。

これはボカロ黎明期に最も人気だった動画です。

派生動画もたくさん作られ、派生動画に触発されて別な作品が投稿されるなど、二次創作に留まらない三次創作・四次創作と呼ぶべき未曽有の流れが作られました。

初音ミク関連で最も人気の高い動画は「みくみくにしてあげる」で、ニコニコ動画では3月16日時点で389万回以上再生されている。「みくみくにしてあげる」は、鹿児島弁や熊本弁などのご当地バージョンも登場するなど、派生コンテンツが数多く生まれているという。また、あるユーザーが楽曲を作ると、それに触発されたユーザーが楽曲に合わせたイメージ画像を制作するなど、ユーザー同士の協業が進んでいることも特徴であるとした。

「初音ミクの著作権ってどうなの?」販売元のクリプトン伊藤社長が講演

この動画は、ボカロ曲で歴史上初めての100万再生と1000万再生を達成します。

特に100万再生は投稿されてから1ヵ月未満で達成という、当時としては異例の早さでした。

2007年10月15日22時18分、100万再生突破。

100万再生達成までの所要時間は25日20時間56分と、「FREELY TOMORROW」の20日6時間4分に破られるまでVOCALOID楽曲では最速であった。

みくみくにしてあげる♪とは (ミクミクニシテアゲルとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

2012年8月30日 11時43分、1000万再生突破。

今回は初音ミクの誕生日当日とはならなかったが、また一つ大きな壁を突破。ニコニコ動画において4番目の、音声合成分野においては初の1000万再生動画となった。

みくみくにしてあげる♪とは (ミクミクニシテアゲルとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

ボカロ曲で歴史上初の1億再生の達成は、2020年の「グッバイ宣言」まで待たなければなりません。

100万再生と1000万再生をこれほど早く達成したのはひとえにこの楽曲の人気の高さでしょう。

2007年9月21日時点のニコニコ動画のユーザー数が300万人、2022年5月時点のYouTubeのユーザー数が7000万人と約23.33倍の差があるので、2022年時点なら1ヵ月経たないうちに約2333万再生される勢いだったという計算になります。

当時のインターネット人口が現在よりも少なく、かつ、できたばかりの動画サイトという背景があった上での記録であることを鑑みると、当時の盛り上がりが伺い知れるかと思います。

さらに2007年12月7日、ryoさんが「メルト」を投稿しました。

この動画が投稿されて6日後の2007年12月13日に、メルトとメルトの関連動画がニコニコ動画のランキングの4位以内すべてを独占するという事態になりました。

これは「メルトショック」と言われ、当時のニコニコユーザーに衝撃を与えました。

前代未聞の出来事に、ランキングが工作されたのではないかという憶測が行き交うほどでした。

なおメルトショック時の関連動画にも「歌ってみた」があります。

後にボカロPとして活動するhalyosyさんが歌ったものやガゼルさんなどが歌ったものがあり、これも歌ってみた文化の発展に大きく寄与したでしょう。

2007年12月7日、ryoさんがニコニコ動画に公開した「メルト」。

ネタ的な歌も多かった初期ボカロ楽曲群の中にありながら、エモーショナルなメロディや切ない恋心を歌った歌詞が話題となり、当初から人気を集めていました。

その数日後には、ガゼルさんをはじめとした歌い手たちが「『メルト』歌ってみた」動画を次々と投稿。ランキングの上位を占拠する事態となりました。

この状況はのちに「メルトショック」とも言われるほど、(良くも悪くも)大きな衝撃をユーザーに与え、VOCALOID、そして「歌ってみた」の人気や勢いを決定付けました。

「メルト」10周年記念リミックスがこんなにもエモい理由 - KAI-YOU.net

これをきっかけに、初音ミクは更なる広がりを見せます。

止まらない初音ミクの勢いは、それはもう凄まじいものでした。

音楽業界ではこのような前例がなく、何が起きているか理解できない者すらもいたほどです。

多くのユーザーが動画サイト上で初音ミクを用いた作品を発表するといった流行の形は、それまでの音楽業界の常識からは外れる部分が大きかった[12]。音楽業界関係者からは、プロデューサーと音楽事務所が仕掛けた仮想アイドルプロジェクトだといった誤解をされることも多かったという[12]。

初音ミクのメディア展開

ボカロ曲を作る同人音楽家は、「ボカロP」と呼ばれました。

自らそう名乗ったわけではなく、ユーザーがそう呼んだのです。

語源は、ニコニコ動画で同時期に大きな盛り上がりを見せた「アイドルマスター」です。

このゲームの主人公の職業はプロデューサー(Producer)であり、プレイヤーが名前を付けると「○○P」という表記になることに由来します。

即ち「ボーカロイドのプロデューサー」という意味合いです。早い話が「初音ミク推し」みたいなものです。

みんな趣味かつ好きでやっていることで、それを見るユーザーも対等でした。

キャラクターや音楽を愛する者同士、それ即ち同志だったのです。

しかし現実は、良いことばかりではありませんでした。

冷ややかな世間で沸騰したコミュニティ

ここまでが前置きであり、ここからが本題です。

初音ミクが登場してからは、恐らく他のサイトでも語られる輝かしい内容が多かったでしょう。

ここから先は、あまり語られることのないボカロ初期の過去を語ります。

この記事の趣旨を覚えていますか?

実はこの頃のサブカルを日本の大衆が受け入れているとは言いがたく、テレビの初音ミク特集ではボカロPが屈辱的な扱いを受けるなど、冷ややかな目で見られていました。

当時の世間におけるオタクそのもののイメージが最底辺のカーストだったからです。

オタクのイメージが悪かったのは、凶悪な殺人事件(東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件など)の犯人がオタクであるとメディアに報道され、世間のオタク像が犯罪者予備軍になったからです。時代が進むにつれてこのイメージは緩和しますが、この時代はまだ偏見の目がありました

サブカル文化や音楽業界の中でも新入りだったボカロは、他にはない苦労も強いられます。

ニコニコ動画は「争いの場」になり、クリプトンは「生みの苦しみ」を味わうことになります。

なぜなら、単なる一企業にはあまりに大きな問題を抱えていたからです。

不快な表現を避けつつ生々しい話を分かりやすく正確に伝える文章を書いたつもりですが、あまり見たくない方はブラウザバック(死語?)してください。

この時代の動画投稿者やボカロPは利益を上げていません。

CDを頒布したボカロPもいますが、フル音源をニコニコ動画にアップロードした上でCDを頒布するのが一般的でした。

この頃のVOCALOIDで行われていた活動は、すべて同人的な活動です。

好きでやっていることです。

利益を上げる目的でCDを作るわけではないので、それでよかったのです。

この状況が後に、悪い形で浮き彫りになりました。