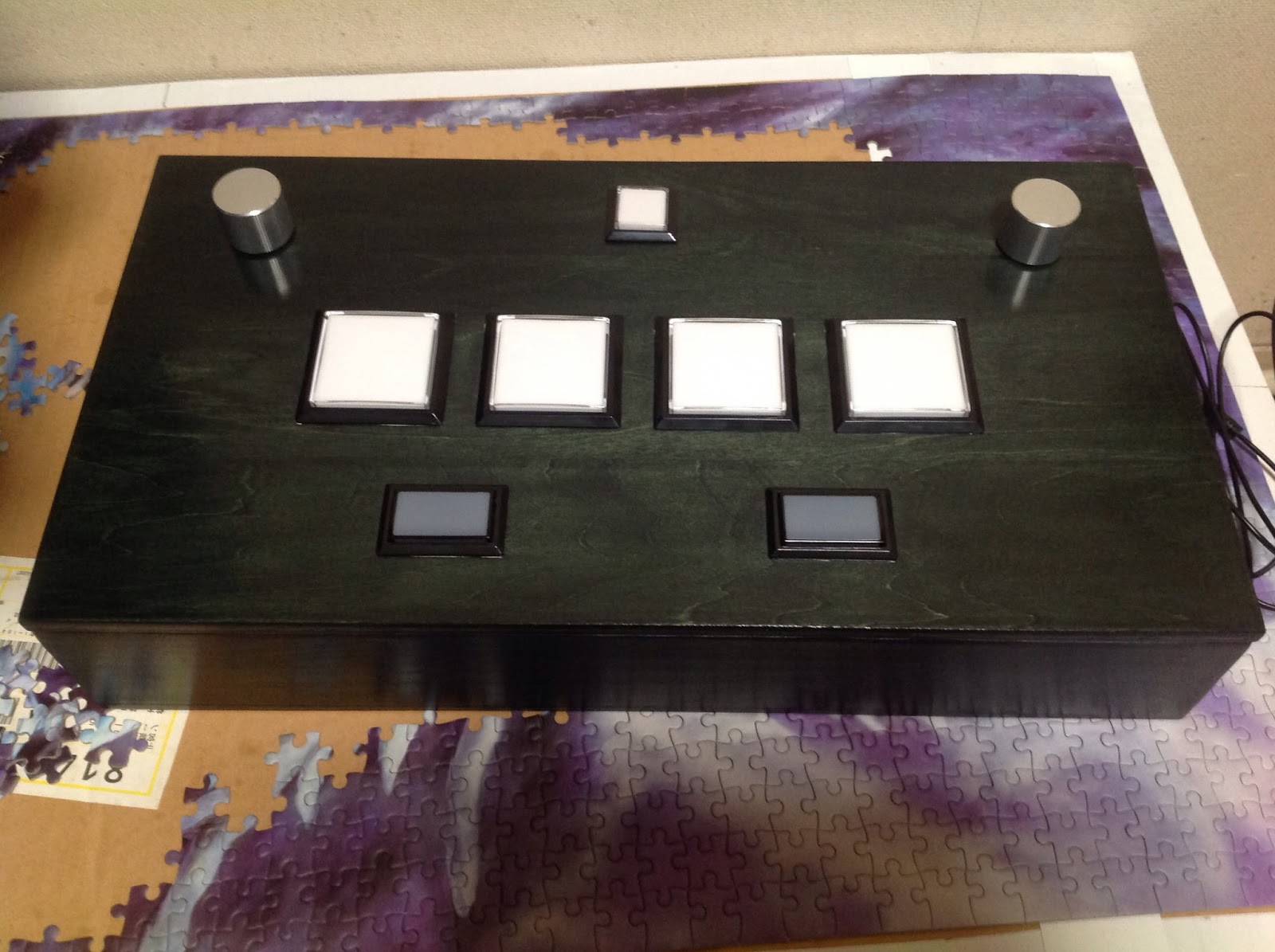

REVIVE USBを使ったインテリアな自作ボルテコン

以前制作した専コンもあったのですが、操作感がACと異なる・クオリティが低い・自作するだけの資金を用意できた等の動機もあり、新規に作ることにしました。結構本格的に作ったので参考になれば幸いです(REVIVE USBのファームウェアもあります)。

内訳

構成

| 箇所 | 構成 |

|---|---|

| ケース | 木箱(寸法横470mm×縦83mm×奥行250mm) |

| 基盤 | REVIVE USB(自作ファームウェア) |

| BTボタン | 三和ボタン+マイクロスイッチ0.49N+三和バネ100g(デフォルト) |

| FXボタン | 芝ボタン+マイクロスイッチ0.49N+三和バネ60g |

| アナログ デバイス | SVK30+インクリメンタル式ロータリーエンコーダ |

FXボタンは芝ボタンなのでバネがだいぶ縮まってしまいます。60gですが感覚的には100g以上あるものと見るべきでしょう。

材料・明細

| 箇所 | 部品・部材 | 単価(円) | 個数 |

|---|---|---|---|

| ケース | 木材(シナベニヤ) | 3,000 | - |

| マグネットキャッチ | 134 | 2 | |

| 基盤 | REVIVE USB | 2,678 | 1 |

| USBケーブル A-miniB(BSUAMNSM215BK) | 289 | 1 | |

| ボタン | STARTボタン(A-6) | 432 | 1 |

| BTボタン(OBSA-60UK 白) | 1,944 | 4 | |

| FXボタン(A-5 スモーク) | 518 | 2 | |

| マイクロスイッチ(D2MV-01-1C3) | 174 | 6 | |

| バネ(OBSA-SP 60g) | 158 | 2 | |

| アナログ デバイス |

ツマミ(SVK30) | 1,058 | 2 |

| ロータリーエンコーダ(EC12E2430803) | 442 | 2 | |

| 送料 | 2,080円 | ||

| 合計 | 21,919 円 | ||

ホームセンターに行って買った木材を切り出してもらったんですが、他の製作物のものも一緒に切り出しているため、安めに見積もっています。一見細かな金額を出しているものの、その他ニスやリード線代などもかかっています(全部含めて3000円程度)。参考程度に見てください。

実店舗(マルツパーツ等)に訪れたり色んな所(Amazon、モノタロウ、千石電商、三和電子、芝商事、ビットトレードワン)に発注したので送料はこれでも抑えてます。

ちなみに今回LEDは使用していませんのでリストにはありません。

あとは木ネジや半田ごてや糸鋸なんかも必要です。

値段について

意外と安く仕上がったというのが正直な感想でした。

ボルテコンは自作しなくとも既製品があります。例えば公式コンのエントリーモデルなら16000円、SVSE5なら最小構成で20000円ほどですが、どちらもボタンは安価な代替品であり、三和ボタンにしたりマイクロスイッチを換えたりすれば30000円は超えます。

手間を度外視すれば自作は20000円代で一部三和ボタンにできるので得ですね。表の構成ならFXボタンを三和ボタンにしても30000円超えません。逆に高価なSVK30を使わない・箱を簡素にするなどすれば10000円代に抑えることもできるでしょう。

ただし、安くすることを考えるのであればBTボタンだけは三和ボタンしか選択肢がない(安価な代替品がない)ので、これだけで8000円の出費を強いられるのは痛いですね。

なお、三和ボタンはアーケードゲーム御用達の高価な押しボタンです。通常、芝ボタンなどの安価な代替品があります。

使用するかどうかはこだわりの域なので、個人的には安価なものでも構わないと思います。

製作

分かりやすくするために、まずはいくつかのフェーズに分けます。

- 寸法を計算して設計

- 木箱を作る

- (必要なら)木箱に着色やニス塗りを行う

- REVIVE USBを用意する

- ファームウェアの書き換えと設定

- マイクロスイッチとロータリーエンコーダを配線する(要半田ごて)

- (必要なら)ボタンに静音化加工を行う

- 木箱にボタンとロータリーエンコーダを合わせる

- ボタンとマイクロスイッチ、ロータリーエンコーダとツマミを合わせる

- テストプレイ

太字は作業量的に重いと感じたところです。

作業途中の木箱の調整やREVIVE USBの動作確認などは怠らないようにしましょう。

失敗しているのに先に進むと面倒なことになります。

頑張りましょう。

木箱フェーズ

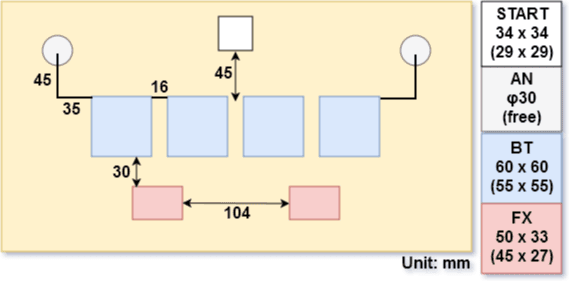

まずは設計です。天板の簡単な製図だけ上げておくので参考にしてください。

一応実際の筐体を測っていますが、正確でないかもしれません。

カッコ内は実際に開ける穴の大きさ

アナログデバイス(AN)だけはロータリーエンコーダに合わせるしかないのでfreeとしています

ボタンの寸法ピッタリの穴を開けると当然ながら固定できなくなるので注意。

製図でも示していますが、ボタンの寸法-4mmか-5mmほどの穴を開けるとちょうどよくハマります。

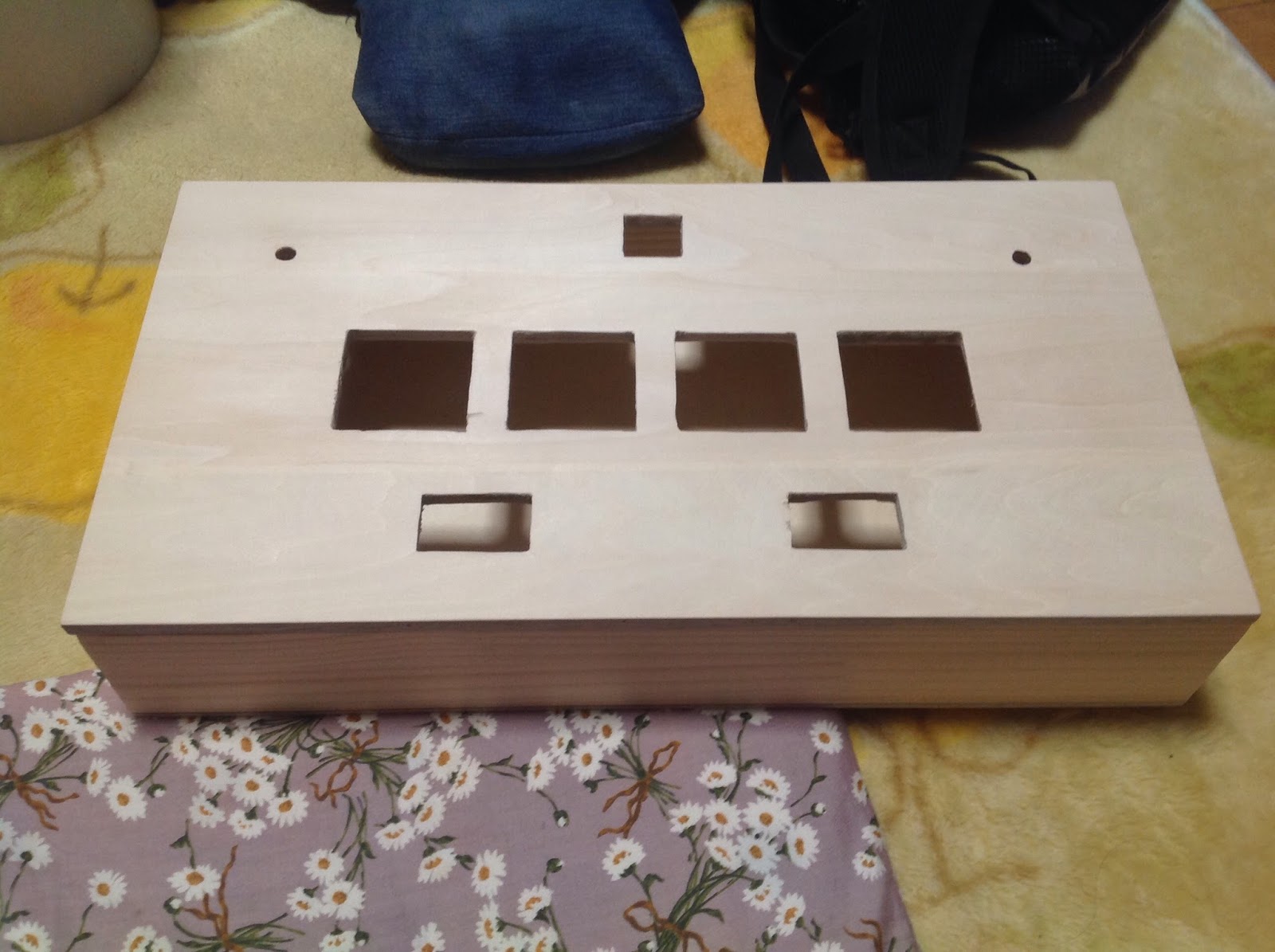

大体のイメージがついたら作業開始です。一番の山場ですので気合いを入れて作業しましょう。

まずは天板を作ります。ドリルドライバーか糸鋸はほぼ必須です。

天板ができたら次はそれより下の箱(側板と底板)作りです。

多少ズレるのは仕方ないしネジを締めて木材にヒビが入っても泣かない。

天板とくっつける方法は色々あると思いますが、今回は取り付けやメンテナンスが楽という理由からマグネットキャッチを採用しました。プレイ中にズレることも考えられるので磁力が弱そうなものは使わない方がいいです。

また、USBケーブルを通す溝が必要なので必ず作っておきましょう。

作業を終えたら1度天板とくっつけてみます。横にスライドしながら上に力を入れる感じで取り外せました。

あとはサンドペーパーで面取り加工して触ると怪我しそうな角を直しましょう。

プレイ終了後に気が付いたら血まみれだったとかシャレにならないので……。

ここまで来れば完成でもいいんですが、せっかくなのでステインを塗りました。

3回重ね塗りで、3回目を塗る前に400番のサンドペーパーでやすりがけしました。

この後ニスを塗ります(こちらも3回重ね塗りしました)。

ニスを塗らないと小さい虫が付くんですよね……。

これで木箱フェーズは終わりです。

基板フェーズ

DIYから電子工作に移ります。ドリルやノコは投げ捨てて半田ごてを手に取りましょう。

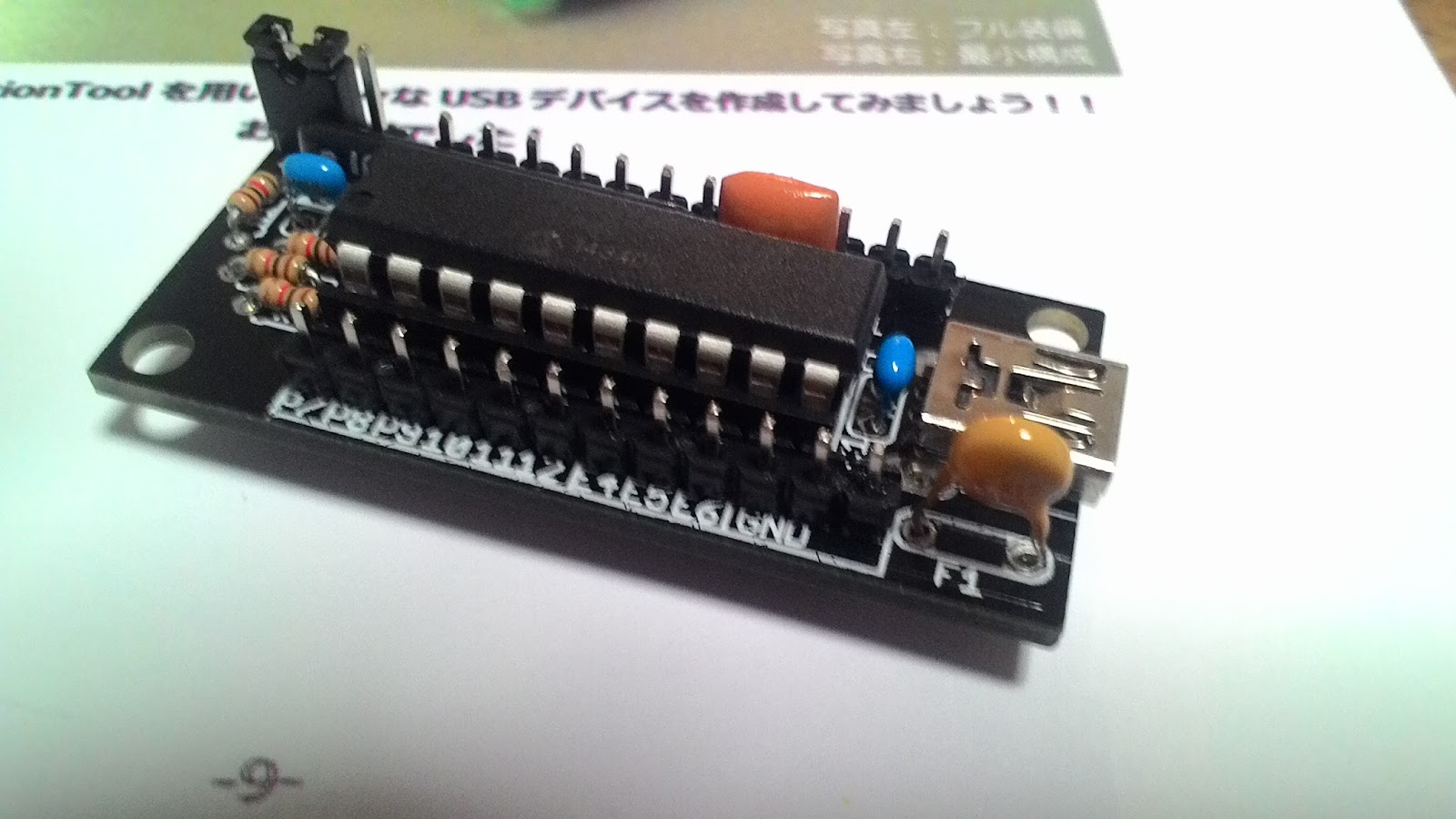

その前にREVIVE USBの説明をしておかなくてはなりません。

REVIVE USBは自作のUSB入力デバイスを作れる基板です。12個のピンがあり、簡単に言えば12個のボタンを接続できます。ボルテコンはボタンが7つ(BT4つ、FX2つ、START1つ)あり、ロータリーエンコーダは1つで2ピン(2つで4ピン)使うので、今回は11個のピンを使うことになります。

ピンごとにマウスとキーボードとゲームパッドの3つの機能を割り当てることができ、常駐ソフトウェアなどもないので自由度が高いです。

ゲーム用途も考慮されていて、1秒間に1000回の信号を送るので遅延は1ms以下とほぼ意識せずに済みます(通常のキーボードやマウスは1秒間に125回しか送りません)。

ちなみに中身はマイコンで、ArduinoやRaspberry Piを知っている方は今回のような入力デバイスを作ることに特化したものと考えて構いません。

中身は組立キットになっていて、まずは組み立てる必要があります。実は組立済みの基板も売られているのですが、電子工作の経験がない方は自分で組み立てることをおすすめします。親切なマニュアルがありますし、結局半田付けしなければいけないのでこの時点で慣れておくべきです。

組み立てたら念のため認識されるかどうか確認するためにPCへ接続しましょう。mini-BタイプのUSBケーブルが必要です。ドライバがインストールされれば成功です。

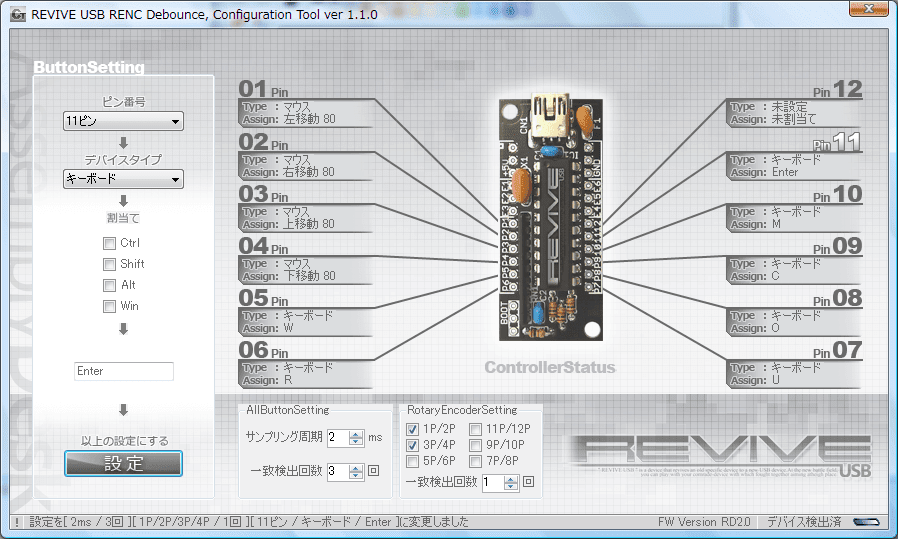

成功したらファームウェアの書き換えと設定をします。REVIVE USBは標準でロータリーエンコーダに対応していないので、ファームウェアを書き換えて対応しなければいけません。これは簡単で、やることはREVIVE USBをPCに接続して書き込み用ソフトウェアを使うだけです。知識がある方はPICkitのような書き込みアダプタをイメージされたかもしれませんが、必要ありません。

ロータリーエンコーダに対応したファームウェアを作ってあるので、下記リンク先の指示に従ってください。実は他の方のファームウェアを使っていたのですが、チャタリングが問題になることがあったため、独自に製作したものです。

追記:SLIDER入力に対応したファームウェアも作りました→【K-Shoot MANIA】REVIVE USBをスライダー/ダイヤル入力に対応してみた

ファームウェアを書き換えたら次は設定です。下記の画像を参考にしてください。うまく動作しない場合はサンプリング周期や一致検出回数を少しずつ変えてみてください。

【P1・P2:左アナログデバイス】【P3・P4:右アナログデバイス】

【P5~P8:BT】【P9~P10:FX】【P11:START】

設定が終わればようやく土台が完成します。ここから再び半田付けの作業です。

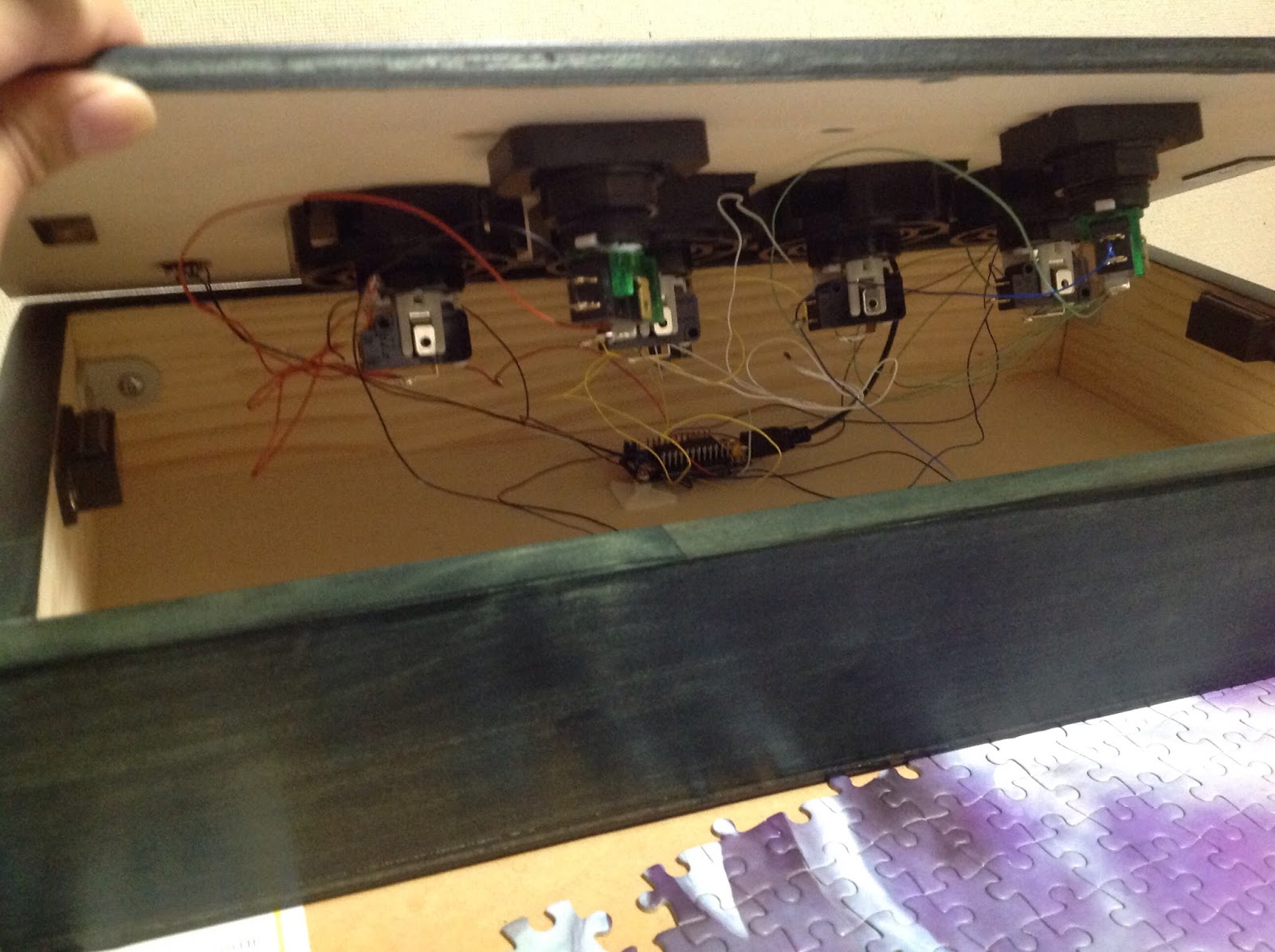

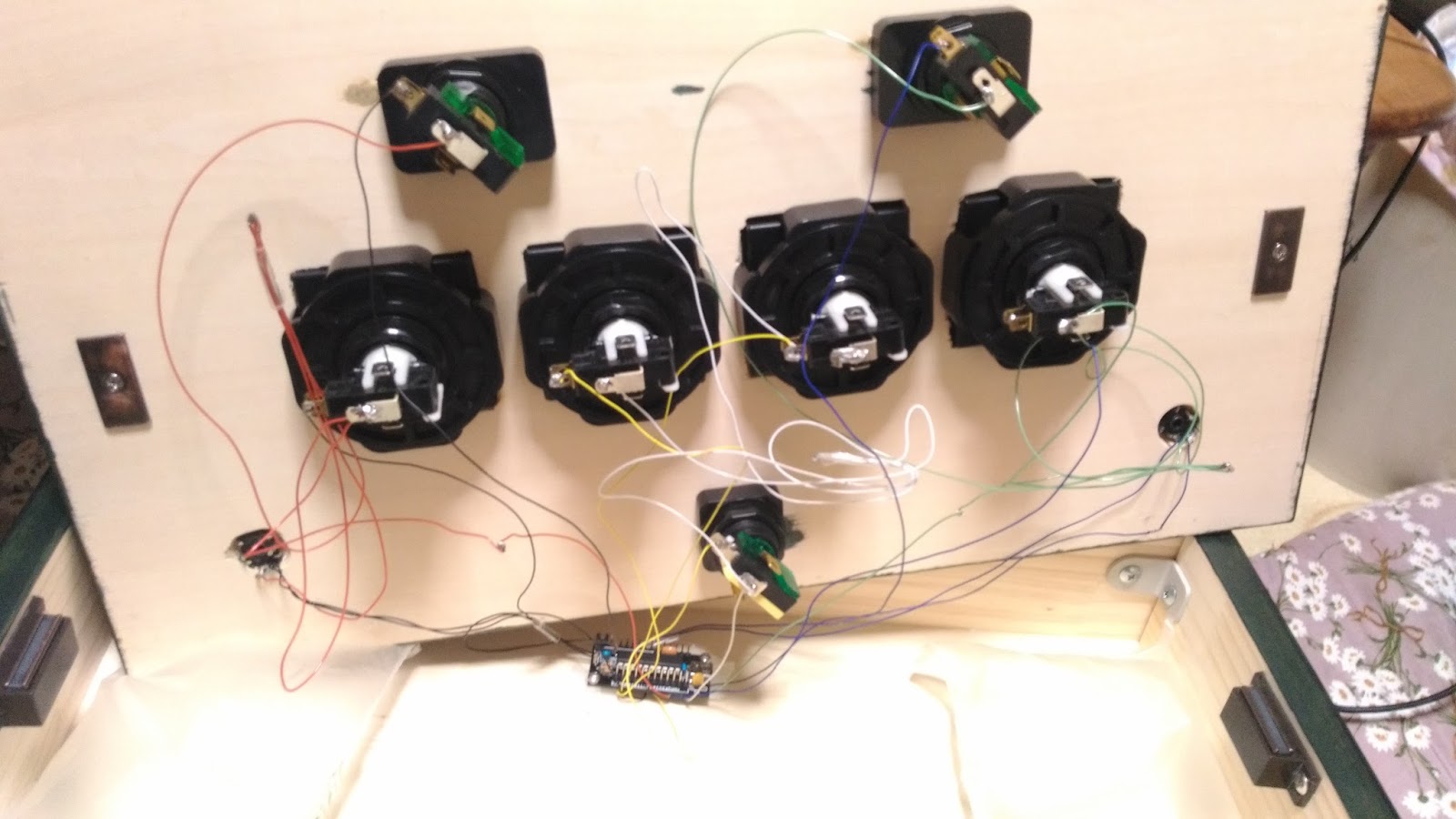

REVIVE USBのピンとスイッチやエンコーダをリード線で繋げます。あとで木箱の中に入れることを考えて線は長めに取りましょう。

- GNDピン - マイクロスイッチとロータリーエンコーダのGND端子

- P1~P4ピン - ロータリーエンコーダのA相とB相

- P5~P11ピン - マイクロスイッチのNC端子

ちなみにA相=P1、B相=P2といった具合です。

配線する数が多いのでなかなか面倒です……。GNDは3つしかないピンに11個も繋げるのでぎゅうぎゅう詰めになります。できるだけ線を束ねましょう。

設定ツールを開いたままボタンを押して該当するピンがONになれば成功です。ロータリーエンコーダも確認しましょう。

前回の記事でも書きましたが、ロータリーエンコーダはゲームの仕様から無限に回せるタイプのものでなければいけません。

またクリック感のないタイプがおすすめです。ACのSDVXのツマミを触ったことがある方は分かりますが、回しても音がコチコチしたりしないはずです。

ボルテコンでは「RES20D50-201-1」が定番でしょうか。

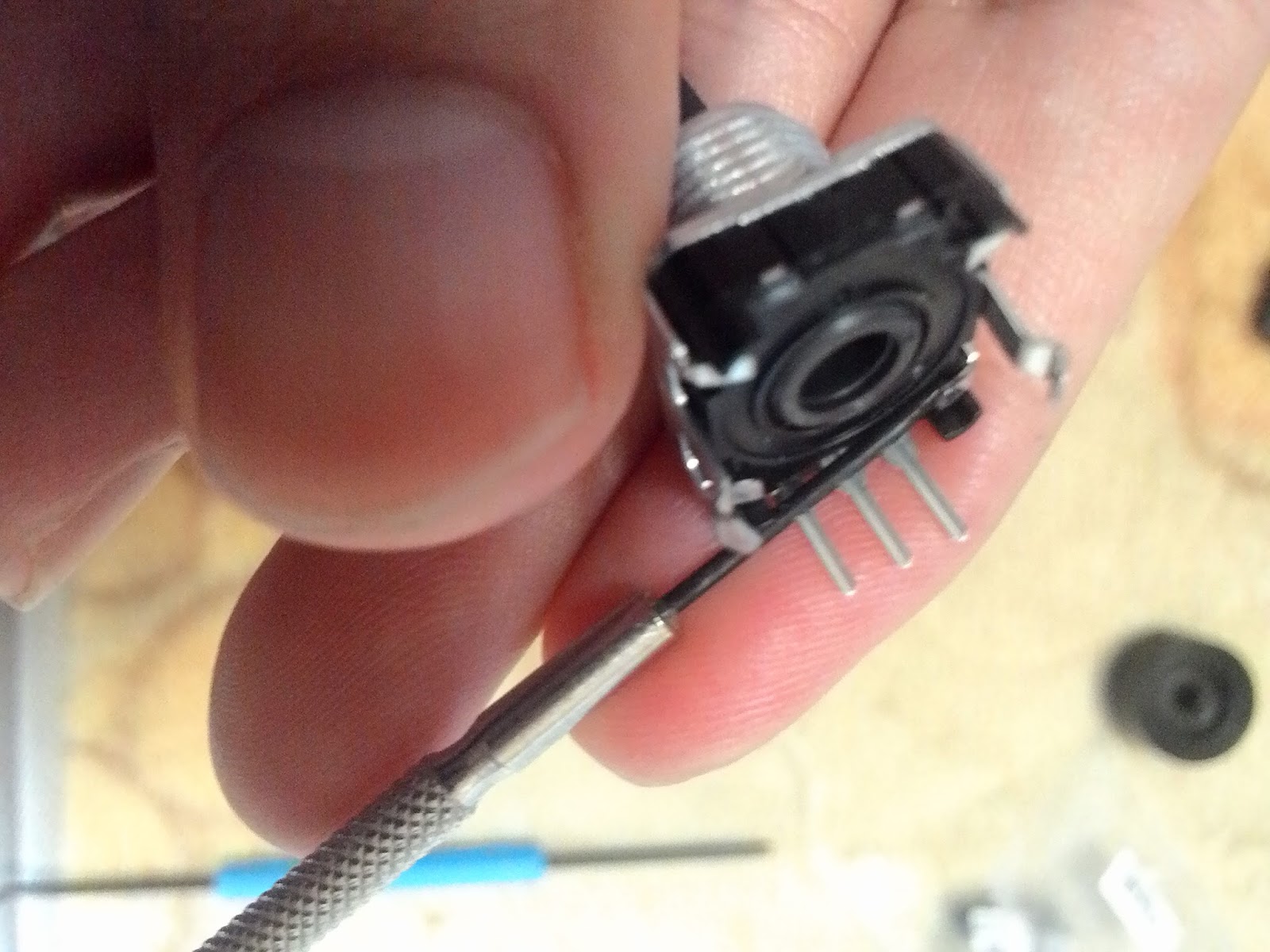

今回購入した「EC12E2430803」はデフォルトだとかなり固く回すのに力が要りますが、部品下部の4つ足をマイナスドライバーなどを使って持ち上げることで緩められます。

ロータリーエンコーダを回してマウスポインタが動くことを確認し、マイクロスイッチを押したらキーが入力されることを確認すれば基板フェーズは終わりです。

合体フェーズ

いよいよ木箱に基板を入れるんですが、その前にボタンを加工します。

まずはバネを入れ替えます。BTボタンはデフォルトの三和バネ100gを使うので、FXボタンのバネを三和バネ60gに替えるだけです。

ただ今回は静音加工を行うのでもう一工夫します(大したことはしません)。

ボタンを押すと底に当たって打鍵音が鳴るので、その間に切ったゴム手袋を入れて緩和します。別にゴム手袋でなくともいいのですが理由は薄いゴムシート(0.5mm以下)の入手手段として優れているためです。何より安い。

ちなみにSTARTボタンだけは静音化しませんでした。あまり押さないしボタンの底にゴム手袋を入れるスペースがなかったからです。

さらにボタンがバネの力で戻った時に接触する部分にもゴム手袋を入れます。固定は両面テープで行います。

音の大きさがバネの弾性力に依存するので、静かに押しているつもりでもうるさかったりします。

白いプランジャーの足の上に入れました

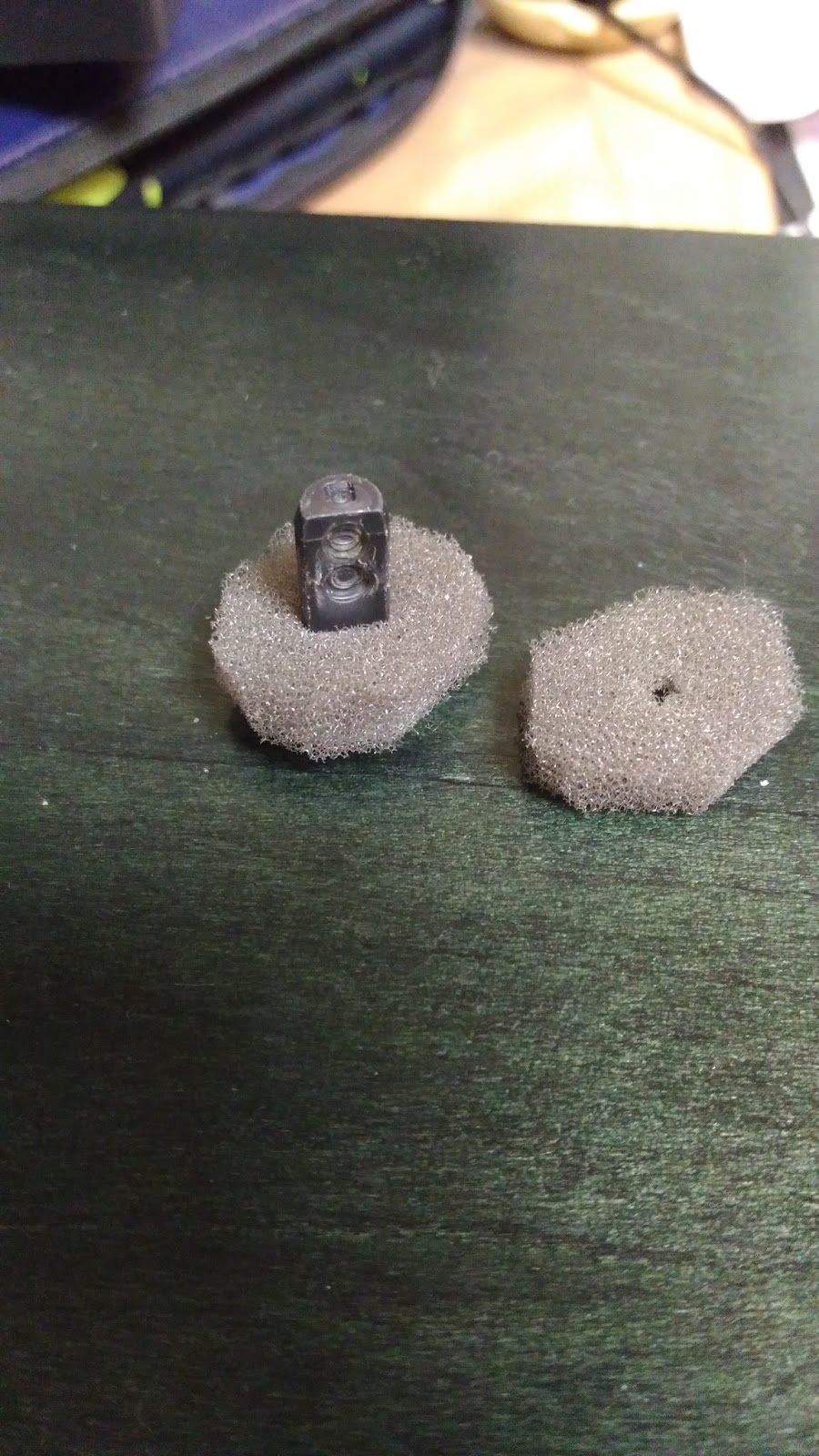

それともう一つ。バネの振動が木箱にも伝わり、長い間(1秒程度?)振動音がすることがあります。共振という現象ですが、これが結構うるさいんですよ。

なので、バネによる振動が起こらないようにティッシュをぶち込みます。もちろんもっとしっかりした素材(スポンジなど)が好ましいですが、ティッシュでも代用できます。

ちなみに静音加工を行わないとかなりうるさいです。行ってもうるさいくらい。今回のような専コンで同居人や近隣とのトラブルになり実際に殺人事件に発展した例もあるので、大げさに言えば楽器と同じレベルで考えるべきです。何らかの騒音対策は必要だと考えます(もちろん常識を弁えた上で)。

さて、ようやく完成が見えてきました。

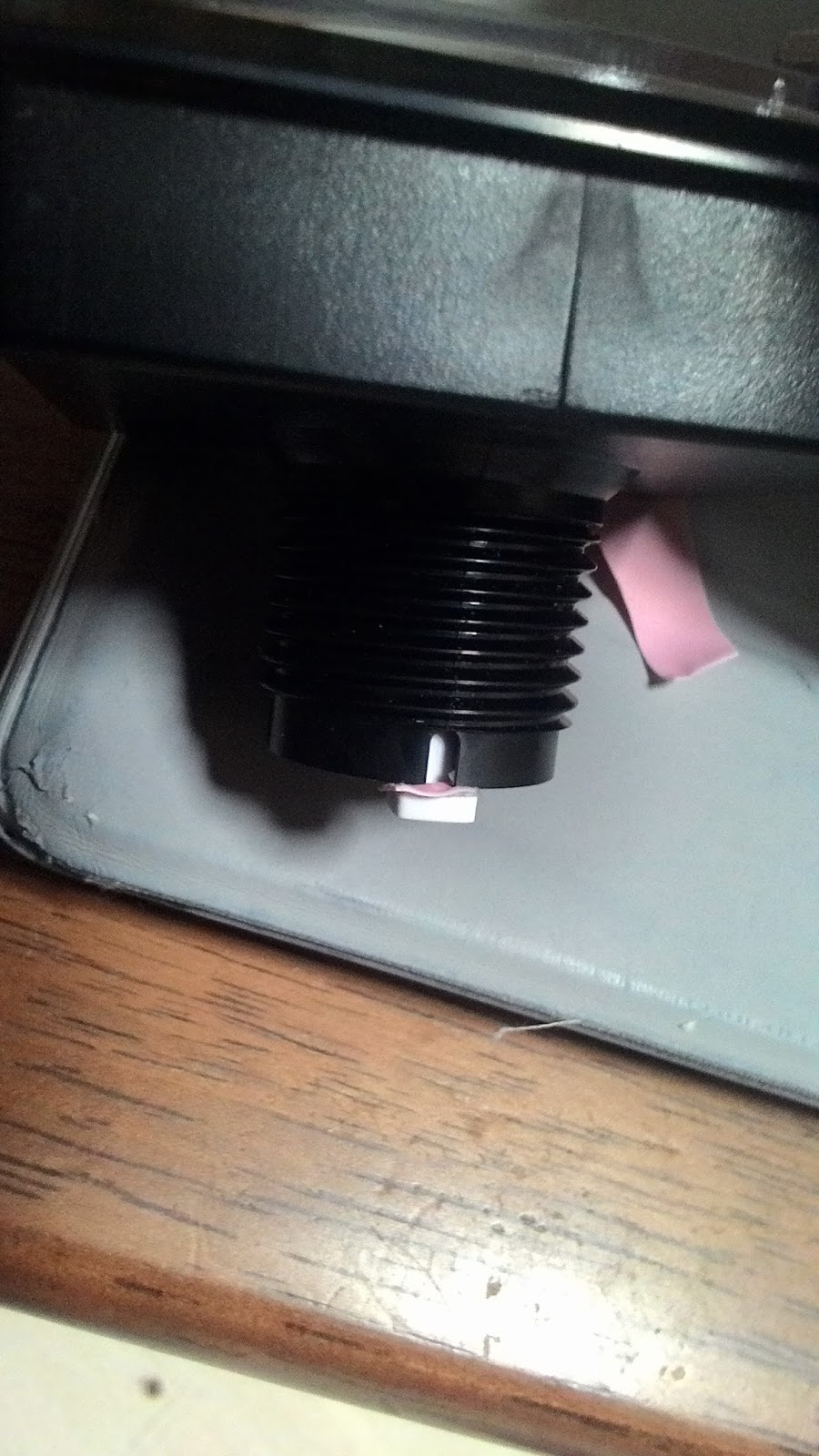

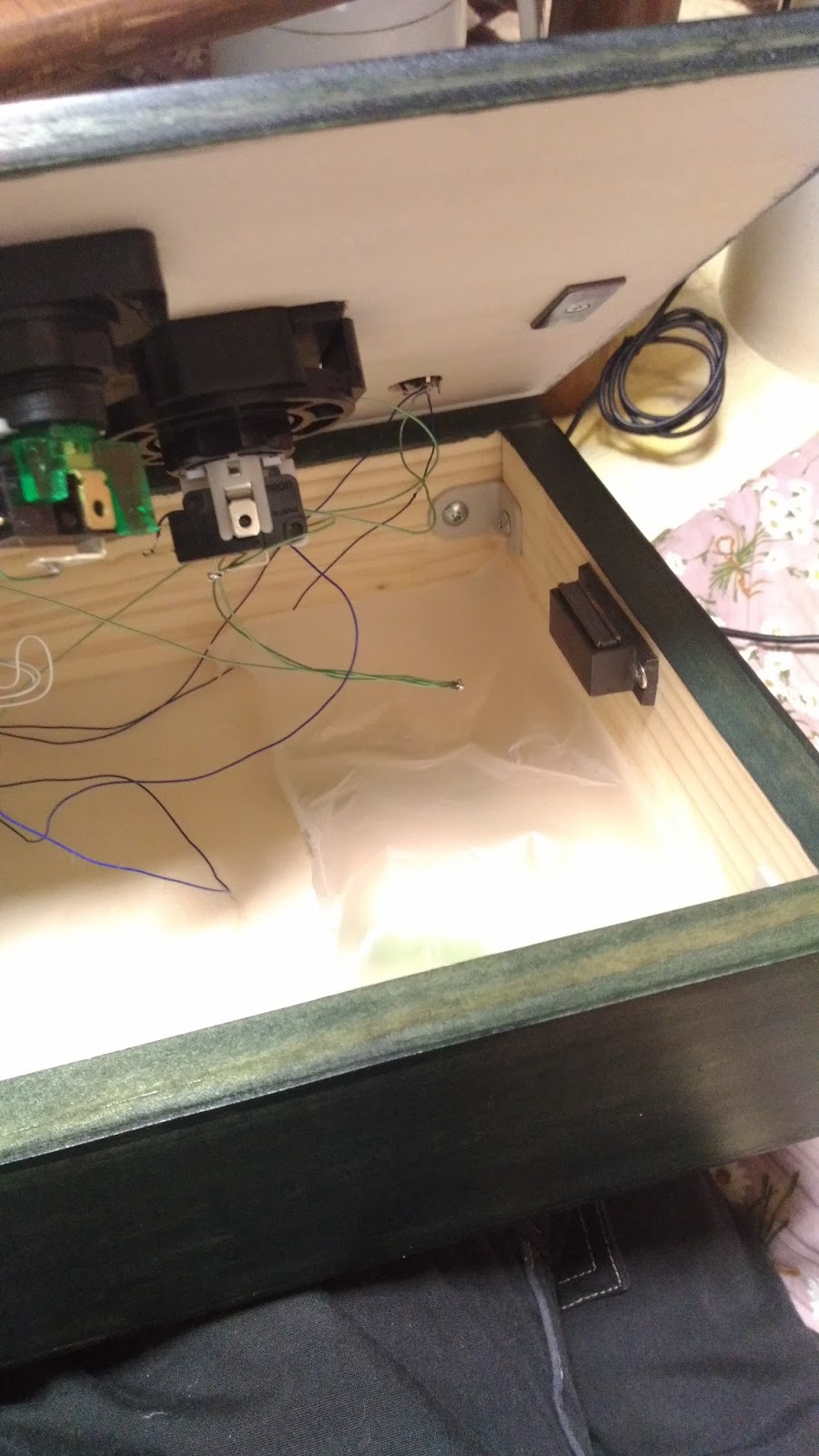

まずは基板を木箱の中に固定します。ボタンを天板にはめ込んで固定し、その下から基板に配線しておいたマイクロスイッチを差し込んでください。ロータリーエンコーダは天板の下から穴に通して付属のナットで固定します。

完成後に数十回プレイしていたところ、ナットが緩んで固定していたロータリーエンコーダが外れる現象に見舞われました。どうやらロータリーエンコーダを固定しているナットとツマミが時々擦れてしまって緩むようなので、適当なスポンジを挟んでみます。

回し心地が若干重くなりますが、スポンジから少し浮かせてツマミを固定すれば気になりません。

あとはロータリーエンコーダにツマミを付けて完成です。

リード線は太い単芯のものも使っていたんですが、ボタンを押すたびに線が揺れて音がするので適当にものを詰めてみました。

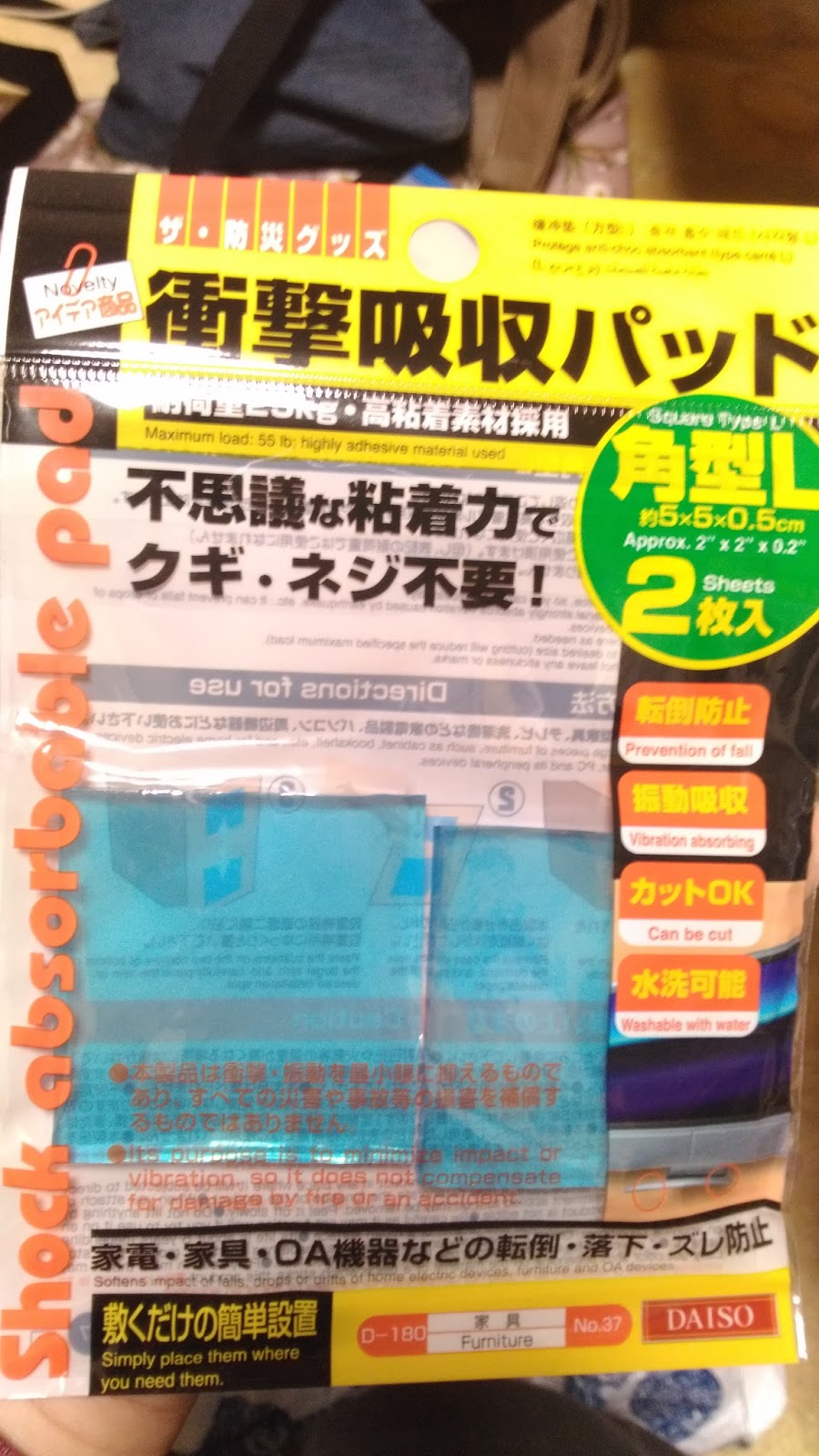

ダイソーの防振パッドも敷いてみました。ゴリラのように台パンしてもズレません!

K-Shoot MANIAの設定もしておきましょう。

「OPTION」→「入力/判定の設定」から以下を設定します。

| Input type of laser object | 専用コントローラー(マウスX/Y座標) |

| Timing adjust (Global offset) | -5ms |

| Laser object timing adjust | +4ms |

| Slider/Mouse signal sensitivity | 20 |

表は設定ツールで「サンプリング周期=2ms/一致検出回数=3回」「ロータリーエンコーダの一致検出回数=1回」に設定した場合の数値です。計算式も載せておきます。

- Timing adjust = -1 * (サンプリング周期 * 一致検出回数 - (サンプリング周期 / 2))

- Laser object timing adjust = (-1 * Timing adjust) - (サンプリング周期 * (ロータリーエンコーダの一致検出回数 - 1) + (サンプリング周期 / 2))

ディスプレイの遅延などは考慮してません。もちろん好みもあるので違和感を覚えたら変えましょう(特にアナログデバイスの感度であるSlider/Mouse signal sensitivity)。あとはキーコンフィグも設定します。

テストプレイで正常にプレイできれば製作終了です!

後書き

ステインやニスを使って作る専コンは少なく、見た目的には無機質なカッコよさ・イタいかわいさを演出するものが多いです。なので、あえて飾っても見栄えがいいようなものを作ってみました。もちろん飾るものではなく使うものです。

長い記事でしたが、DIYと電子工作の知識が必要とはいえ何も分からない素人でも作れるレベルです。アクリル加工とかやり出すと途端にレベルが上がりますが。

実は写真では見えない部分で失敗していて、微妙に曲がってたりズレてたりします。そういう部分は木工用パテで埋めてたんですが、パテにステインが染み込まなくてムラができたりもしました。それもまた自作の醍醐味だと思います。

あとハードウェアに近い部分を触ったことがなかったので、記事内で紹介した(REVIVE USB上のPIC18F14K50用)ファームウェアの開発には手間取りました。

木材の材質

木材にシナベニヤを採用した理由はいくつかあります。

- ホームセンターで入手できる

- 比較的加工がしやすい

- ある程度の強度があり木ネジで固定しやすい

- ニスを塗った際に木目が残る

加工のしやすさは「MDF」「ファルカタ」等が有力候補です。MDFは専コン作りにもよく使われている印象があります。ただその柔らかさ故に強度があまりないことが欠点です。木ネジで固定しづらいですが、接着剤を併用することでカバーできます。

シナベニヤは上記2つには劣りますが加工はかなりしやすい方です(DIYの経験が浅いのであまり深く言えませんが)。今回はシナベニヤを採用しましたが、ただ作るだけなら加工のしやすさで選んでいいと思います。強度は板の厚さでもカバーできますしね。

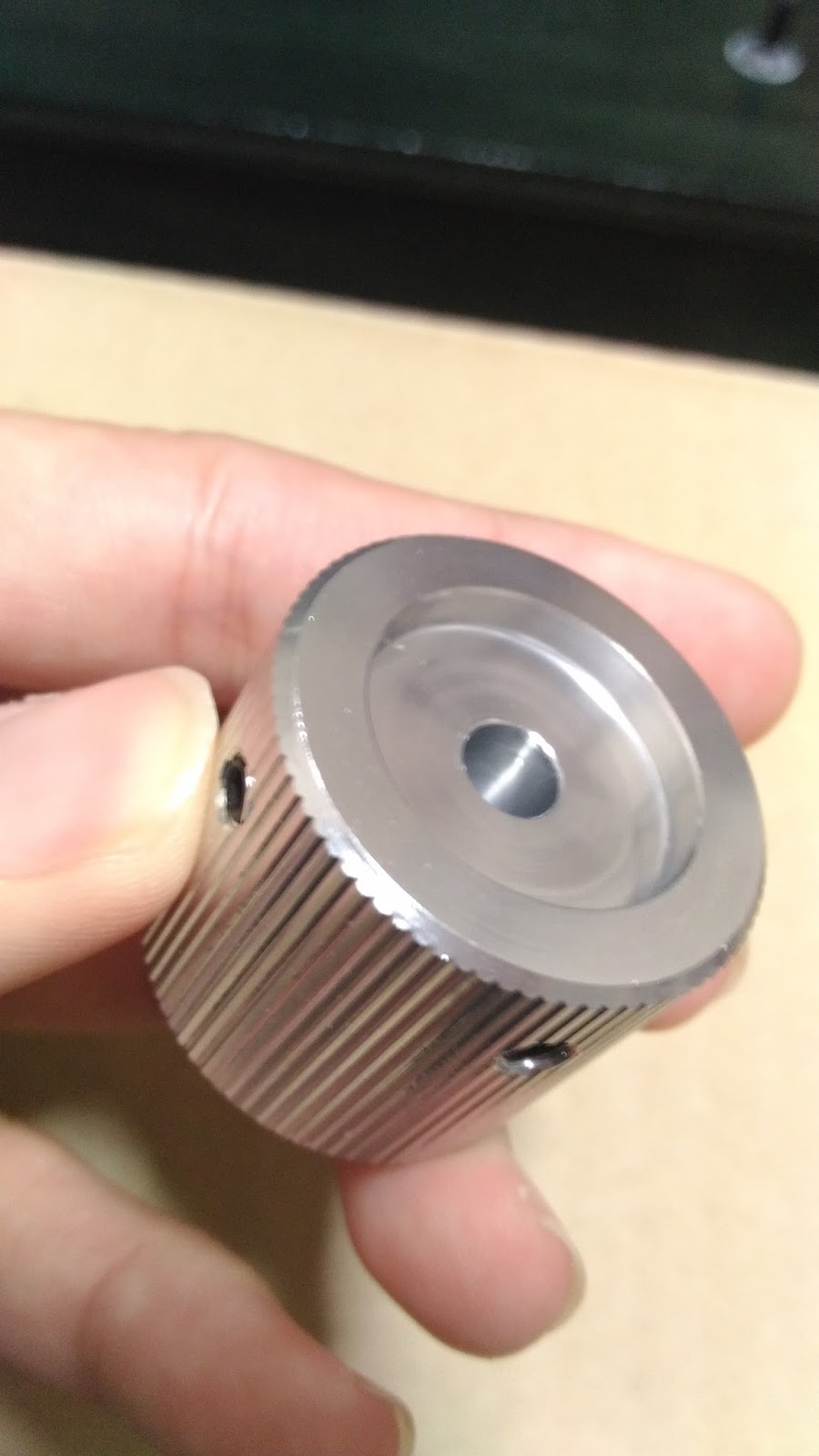

ツマミ

今回使用したSVK30ですが、これはREVIVE USBの発売元でもあるビットトレードワン社のもので、かなりの高級感があります。普通のツマミは1つしかネジを留める箇所がなく、以前「30X15HRPS-7」を使っていた頃はネジが緩んでプレイ中にツマミがロータリーエンコーダから外れることがありましたが、このツマミは2つも留めるところがあります。ACのSDVXに使われているツマミも2つ留めなようで、数百回のプレイにも耐えてくれています。

手に持った感触もアルミ特有のひんやりとした感じで、中身もスカスカでなくきちんと詰まっているのでずっしりとした回し心地を覚えさせます。

寸法もピッタリで直径30mm高さ25mmとACのSDVXと同じです。調べても同じ寸法のツマミはこのSVK30以外見つかりませんでした。

しかし1個1000円という、釣り合うクオリティがあるとは思いますがちょっといいお値段します。

「サンボルスタイル」という名前で売り出されているので明らかにそういう用途向けだと思うんですが、どれくらい売れてるものなんでしょうか。

正直かなり気に入ったのでゲーセンでも使ってほしいほどです。

最後に

ボルテコンはK-Shoot MANIAに使いますが、これはSOUND VOLTEX(SDVX)のクローンゲームです。簡単に言えばBMSのような存在です。

プレイ感覚の違い(画面の大きさ等)がありますし、判定の具合などは実際にプレイして感覚を掴まないと比較できません。曲や譜面も質がよく、プレイヤー同士による情報共有が頻繁に行われているか否かの違いもあるでしょう。

K-Shoot MANIAなりの文化はありますが、それはSDVXとは異なりマス。

ちゃんとSDVXもプレイしましょうネ!

補足追記 (2021年)

この記事は、学生時代に運営していたブログの記事をWordPress向けに書き直したものです。

移行前のブログにコメントがあったので、超遅レスで申し訳ないですがここで返信させていただきます。

SDVXの自作コンでREVIVE USBについての解説がわかりやすてよかったです

参考にさせてもらいます~

匿名

匿名さん

ありがとうございます。

自作erの参考になればと思って書いたので、ぜひ参考にしてください!

コントローラー製作の参考にさせていただきたいのですが配線図ってありますでしょうか?

Unknown

Unknownさん

すみません、配線図はないです。

ただREVIVE USBの配線はすごく簡単なので、配線図がなくても作れると思います!

ファームウェアについて

記事執筆当時に作ったファームウェアは、開発元であるビット・トレード・ワン社にマージされました。

現在、後継製品であるREVIVE USB MICROで使用できます。

チャタリング防止&ロータリーエンコーダ対応という点に需要があり、ご連絡をいただいた上で実現しました。

この記事ではREVIVE USBを使用していますが、REVIVE USB MICROを使用しても作れます。

チャタリング防止&ロータリーエンコーダに対応したRev.2ならばファームウェアの書き換え不要です。

REVIVE USB MICROをお持ちの方はぜひチャレンジしてみてください。